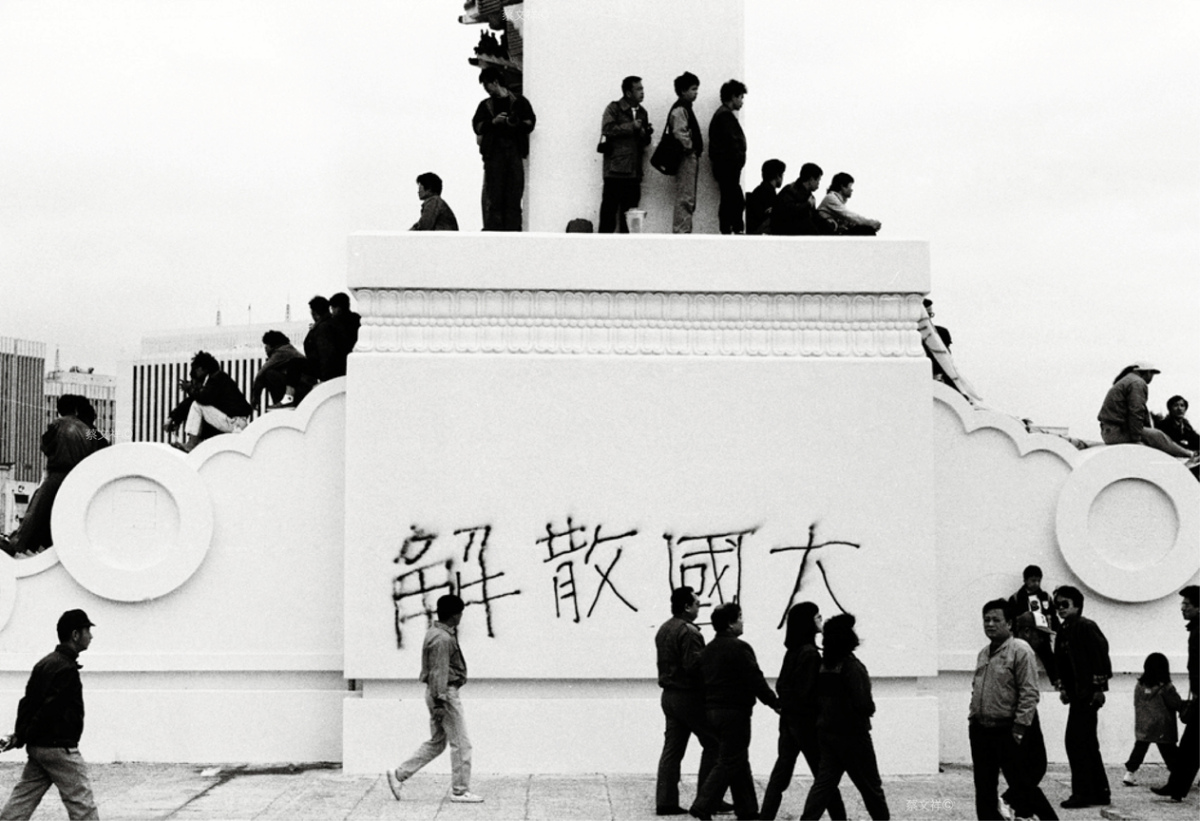

➤彼時的父親:從35年前的那場學運談起

1990年3月,正準備高中聯考的瞿筱葳,在學校走廊布告欄釘貼的報紙頭版上見到父親——瞿海源與大學生們到總統府見李登輝。對瞿筱葳來說,這個重要的歷史時刻,與她遠遠相隔。

「那些大學生疾呼救國的模樣,跟還在迷瘋小虎隊的私中女校彷彿不同世界,而爸爸的頭髮好長,都快到耳下了。這時候的國中老師還會拿棍子,數學考不及格一分打一下手心,每日靠終生領取不同的考卷,哪知道什麼叫做民主,我卻還是好奇爸爸照片那頭的那個世界。」

30年過後,瞿筱葳透過訪談和文獻資料爬梳,踩進了這個日後被稱為三月(野百合)學運的「歷史現場」,在《訪父記:他的白髮,與我們的時代》再現那個啟動90年代的風起雲湧的「民主廣場」。她也不忘透過自己的記憶,呈現「不在場」之人的經驗,如此一來,無論「在場」與「不在場」都能參與、對話。

當然,瞿海源不僅在場,上了主戲,還站在舞臺中央。這本書不可免地,得從這位社會學家的視角出發。

「野百合那幾天,印象最深的是什麼事情?」在書中,瞿筱葳如此問父親,而瞿海源說是終於能夠讓學生代表登上總統府派來愛國東路的巴士時,還有同學頭綁抗議布條頗有對峙聲勢,他擔心破局,一一拜託「答應見面就不要再綁布條了,綁旁邊就可以了。」

瞿筱葳寫道:已經30幾個小時沒睡的他,特別走到絕食同學面前鞠了8個躬,拜託他們停止絕食。「瞿海源自己事後也覺得滿尷尬的。他還記得回座時,忍不住就哭了起來。」

「感性與理性,軟弱與強勢,坦蕩與虛偽,官府與廣場,各種點與線,理念與行動的連結,以數十個年頭累計隱隱拉出不同的面,隨即又散出更多的節點。而臺灣的90年代才剛剛開始。」瞿筱葳在這段歷史記述的最後,如此註記。她也在序言坦言,書寫主題是父親,而父親背後是90年代宇宙,是那時代複雜喧嘩的臺灣。

說起書寫過程,瞿筱葳直道:太近身了,不好寫。她曾經想把寫好的書稿存放硬碟,不願付梓,最後還是交了出去,原因是:幾乎沒人寫「這一批知識社群」的故事。

《訪父記:他的白髮,與我們的時代》出版成書,恰是三月學運35周年前夕。

➤保有最後戒嚴記憶的一代:關於「在場」與「不在場」

距離90年代結束,已是1/4世紀之遠的今天,因為新書出版返臺的瞿筱葳和作家馬世芳應臺北文學獎承辦單位文訊之邀,於永康街的咖啡店見面、對談。永康街正是90年代瞿海源所屬的「澄社」所在街區,離馬世芳祖父(地質學家馬廷英)故居位處的青田街,也只是咫尺之距。

雖說如此,兩人父親的人脈圈只有少數交集。瞿筱葳對馬世芳感嘆:「你出身文人家庭(註),我們家是到了我父親才出個知識分子。」

這句話揭示兩人表面上背景相似,實則互有差異。在他們的對話與書寫中,也顯露各種對比,例如:馬世芳大學時代就將頭髮留到腰際,母親陶曉清卻問:「為什麼不乾脆燙起來?」而瞿筱葳進了大學,則是將頭髮剪成簡短的三分頭,效法當紅的王靖雯(王菲),父親瞿海源只道:「難看死了,真像刺蝟。」

瞿筱葳長大經歷環運、紀錄片拍攝工作,更是以開源協作為精神的「臺灣零時政府g0v」宣言起草人。馬世芳則始終鍾情老搖滾樂和寫作,彷若帶著老靈魂,一見到瞿筱葳先是跟她分享一支父親用過的1945年製派克鋼筆的故事,而後拿出一本珍藏30多年的舊雜誌——封面印著「憤怒的野百合」的《新新聞》。

這本1990年3月26日出刊的雜誌,是馬世芳當年離開廣場後,在汀洲路的金石堂購買的。問起購買的原因,他只說:「沒有為什麼,因為我在現場,想留個紀念啊。」

興奮撫摸雜誌封面的瞿筱葳卻道,自己本來要從圖書館借這本雜誌,後來「在網路上讀完報導」。讀的原因,是為了比對父親的敘事,是為了寫書。

在臺北生長的馬世芳和瞿筱葳雖同屬六年級,但4歲之差,便讓他們的90年代經驗記憶截然不同——1971年生的馬世芳以小大一身分,成為廣場群眾的一員時,瞿筱葳還是個國中住校生,「大學生的抗議只安靜地在報紙上出現」。因此,談到三月學運,馬世芳談的是自己經驗的「當下」,瞿筱葳說的是挖掘出來且重新檢視的「過去」。

「我很仔細看了這一篇(《新新聞》的封面報導),因為它很詳細又依照時序,再看綠色小組的紀錄片,時序對照起來是對的。但太多事情在廣場上發生,決策小組知道的跟現場不同,不同學校學生知道的,又跟臨時去那裡的學生不同。」瞿筱葳認為,參與者的敘事觀點,端看這個人當時在哪裡,又有怎樣的意識形態而有所差異。

馬世芳坦言,自己也是看了這期雜誌才知道,原來學生提出在國是會議後,要組成跨校監督小組,不免驚訝:「哇,你們大學生是憑什麼身分來監督政府啊?」但就連賀德芬都說體制上學生無法監督,也沒辦法究責時,還提出這樣的主張,也莫可奈何,「它要退場啊,總是要結束嘛。」

但馬世芳終究是個在現場的人,隨手拈來就是細節。例如,他會拿出印有學生到國民黨中央黨部抗議的《大新快報》,向我們描述當時抗議的學生如何使用傻瓜相機拍照、沖洗,再印成傳單到臺大小福利社前面發放的過程。又說楊英風創作的不鏽鋼野百合雕塑要送到廣場時,自己不知道為什麼成了押車的人之一。當時中正紀念堂前就有「民主香腸」,他和同學去玩「十八仔 si̍p-pat-á」,賭輸了還是得到老闆送的香腸:「恁是大學生(tāi-ha̍k-sing)喔?來來來,吃一支不用錢。」

「我們吃那個民主香腸,覺得tāi-ha̍k-sing三個字有無上光榮。」馬世芳笑了出來。

他甚至清楚記得自己初到廣場時,學生們正準備從「大中至正」大門轉移到廣場上。這是第一批群眾,人數不多才數十人,因為天冷,每個人都圍著一條鮮紅色的長圍巾,「有一種學運的禮服的感覺。」馬世芳嘆息:自己只是去晚了半天,就沒有圍巾可拿。「我看著學長們圍那個很帥的圍巾,就覺得我應該早點來的,一圍上那個圍巾,就在後來的幾千人之中顯得特別高人一等,表示你是最早到的老鳥。」

相較於馬世芳的「在場」,三月學運乃至90年代初期的大事,瞿筱葳都隔絕在圍牆之外。「女校就是5點下課,然後繼續讀書,我又是住校生,像是住在一個封閉的宮殿裡。所以,外面發生的事,我都處在一種根本不知道它存在的狀態,只從報紙看到。」瞿筱葳說自己是直到上了大學後,才透過「殘骸」知道之前發生了哪些事。

因此,瞿筱葳的大學時代和馬世芳是完全不同的——馬世芳一上大學就經歷了三月學運,在臺北各個文青聚集點閒晃,仰望深夜咖啡店鄰桌的知名藝文人士,並體驗臺灣政治文化變化大浪。瞿筱葳從保守女校到了政治大學時,已經沒有什麼學生運動了,加上政大又不是很激進,她能記得的是學校雖有異議性社團,卻沒有什麼大規模抗議行動。唯一有的行動可能就是校務會議舉行時在外面放兩頂帳篷倡議,但沒有人理他們。

「沒有那種動態的。」瞿筱葳對馬世芳說,她自己在大學時代好像都在「緬懷」他們那個學運世代的「運動感」。

但馬世芳對此不置可否,「其實我們往前看,都覺得以前的人比較屌,比較衝。」

三月學運當時,馬世芳也才是大一生,是遠離廣場決策中心的邊緣分子——不會是決策小組,也不是核心,「就是湊熱鬧而已」。因此對他而言,「傳說中的學運」是更早的「自由之愛」和政大「野火」。他記得瞿海源老師很早就在關心「自由之愛」這個世代的學運青年,如此印象也呼應了書中描繪80年代,大部分臺大教授在政治上偏保守,而社會系的幾個自由派老師,其實是少數願意從新角度來看事情的人。

說到此,馬世芳也不忘補充:儘管很多人回看90年代,都會認為那是個風起雲湧的大時代,但就如同瞿筱葳在政大感受到的氣氛一樣,無論當時電視報紙如何報導,刊物論戰好像很熱鬧,「但我自己實體感受是,大部分的人沒有那麼在意這些事情,也有很多冷言冷語。比如學運鬧大的時候,很多學生不去上課了,乖乖去上課的同學就會覺得:憑什麼?」

對步入大學的瞿筱葳來說,她能夠體驗到的政治社會氣氛,已經與馬世芳讀大學時很不同。她回想自己第一個參與的有「集體/群眾感」的活動,就是陳水扁競選臺北市長。彼時,陳水扁不訴諸悲情、激亢,談的是「快樂和希望」,唱的是〈臺北新故鄉〉,「那個時候騎著機車,機車旁邊兩個耳朵掛著兩個競選旗子,你要想辦法把它綁住,不然騎車的時候,旗子會飄起來。」

但她記憶最深刻的,仍然是在BBS丟水球,在搖滾版上看馬世芳以ID帳號「honeypie」發表的貼文,看《破報》的記憶,於是如此界定自己這一代:「我們應該是類比世代的尾端,也是保有最後戒嚴記憶的一代。」

➤那一代知識分子:自由派的最後「團塊」

《訪父記》雖是透過瞿海源的生命經歷,反映其所處的年代,但因加入瞿筱葳這個六年級生的視角作為補注,與她同代的網友讀完後,向她道謝,說瞿筱葳把他們經歷過的事串在一起。

「(關於過去發生的這些事)重點不是我們有沒有記起來,而是,如果我們沒有串在一起想,就不會意識到自己曾經在那些重要的時刻,扮演了一個角色,或是,自己也是在那個時代裡面的。」瞿筱葳解釋,在家族敘事外,這本書也放入了政局變化、知識社群人物等角度,而敘事者除了作為主角女兒的自己,也鋪排了一個遙遠的第三者的聲音,「我會這樣子做,除了設想讀者需要藉著這些不同的層次回到自己的60、70或80年代。」

90年代在《訪父記》中佔比最大,也是最難。「因為太過近身。所以我寫了很多陳腔濫調。」瞿筱葳自陳,書寫時,她除了得拿捏距離感,還必須穿越那些陳腔濫調。

「那個時候的臺灣,有很多不同的動詞。」瞿筱葳重新回顧那個時代,發現當時的知識分子目標有所不同,有些人在追求新的民主,有些人追求建國,有些人是想要把時代反轉回去,變成一個「更中華民國的中華民國」。因此,即使每個人都提到「民主」這個詞彙,但所指的物事卻是不同,甚至是自由派或改革派內部,也未必都有一致的認知。

儘管瞿筱葳透過《訪父記》將瞿海源那一代的知識分子社群記錄下來,卻也自陳,在這本書之前,父親交付給她的任務,其實源於楊國樞的願望——他希望瞿海源能夠將自由派知識分子記錄下來。瞿海源確實一個一個採訪,整理口述歷史,甚至將每個人的文章都找出來,從圖書館印回來,花了好大的功夫。

「我完全不懂什麼是自由派,什麼是Liberals?因為我們現在也不講這個字啊。」瞿筱葳說,她在書寫這本書的過程中,逐漸意識到自由派是相對於保守派的概念,跟國家族群意識是沒有關係。追求思想獨立與言論自由是自由派的最大共識、最大公約數。因此,儘管這群知識分子後來因為國族認同,分成親中、臺獨、華獨,但當時,它們並沒有這些語言來分辨彼此的不同。因此,她在書寫時,必須不斷分辨每個人所言的差異。

「那個時代自由派的知識分子成為一個『團塊』。」馬世芳指著那本《新新聞》雜誌版權頁上列出洋洋灑的顧問團名單——柴松林、李鴻禧、胡佛、黃光國、黃武雄、傅大為、楊國樞等,說:這些人後來都翻臉了,但當時他們不分統獨、工運社運,敵人都是國民黨,「打倒再說。」

而這樣的學術社群,讓瞿海源完成了「結社自由」的研究。瞿筱葳說這是父親認為最重要的論文,「公民的結社是一切自由的根本,人的自由並不是個人與生俱來的自由,而是一直跟制度抗衡得來。可是,個人是不可能跟制度抗衡的,所以一定要結社。」瞿筱葳說,這是很基本的論述,但事實上很難做到,因為文人相輕,知識分子結社很不容易。 「但這事情如果論證清楚,就是對抗極權的武器,它要說的不是去期待一個睿智、有領導力的能人,而是鼓吹Bottom up。」

「他們那一代的知識分子,在現在沒有過去那麼大(或者集中)的光環,是很自然的結果——因為知識分子這個概念到了今天被廣泛化了,就算不是大學教授、博士,也可以是個知識人。」瞿筱葳如此認為。

馬世芳則以紀錄片《三島由紀夫vs.東大講堂》中受訪者所言為例指出,那個抽象語言可以產生力量的時代已經不復存在。當日本經濟起飛後,宣稱要打倒美國軍工複合體,已經沒有人要相信,「我覺得臺灣也是這樣,到了1996年首次總統直選、2000年首次政黨輪替之後,很像能量渙散了,有一種狂歡後的疲倦。」

➤不要放棄:即便是歷史,也是摸石過河

在21世紀的今日看,《訪父記》彷彿歷史回顧,但從某個角度比對,過去政治社會大變化的狀態,也能呼應現在。

「歷史是在不確定中摸著石頭過河,我們現在回頭看,很容易覺得當時大家有個清楚的目標,知道做了就會如何,但事實上並不是這樣。」馬世芳表示,我們現在不知道俄烏戰爭的結局如何,也不知道大罷免會不會成功,但很多事情都是在不確定的狀態下,慢慢開展起來的。所以,看《訪父記》才會重新感受到:在事情不斷爆炸性發展的當下,要立刻做判斷很不容易。「瞿海源老師既有學院的身分,也有社會實踐的知識人身分,同時還有丈夫、兒子、父親的家庭身分,面對不斷湧現的『歷史時刻』,他必須同時取捨、下決定,我無法想像那有多難。」

馬世芳的話讓瞿筱葳想到了日劇《仁醫》——一個現代醫生穿越時空到幕末時代,嘗試用當代已知醫療知識救助病患的故事。她說自己在寫書的時候,也是想著:對過去的人來說,我們就是未來人,我們可以回去告訴他們不要害怕,要有信心,「可是現在,我也希望有個未來人能給我們一點暗示,看到你一臉哀戚時,會告訴你:現在還不是放棄的時候。」

「我覺得,我們能夠獲得的解藥,好像就是這麼一句話:還不到放棄的時候。」瞿筱葳笑說,雖然這種話說了等於沒說,但即使如他父親這種比較有自我意識又自認重要的人,都常有放棄的時候——而這也是她在寫書過程中才發現的——例如中研院成立社會所,或是推動公視成立時,瞿海源都快要放棄,但翁秀琪等學者,都是那個抓住這件事,說不要放棄的人。

瞿筱葳進一步表示,我們可能不需要未來人,但到底如何做選擇,怎麼解決問題,唯一的解方,可能就是這句:「不要放棄。」●

|

|

|

作者簡介:瞿筱葳 70年代中生於臺北。曾任職社運、媒體、紀實影片工作、文化行政法人,為 g0v 臺灣零時政府社群共同發起人。書籍著有《留味行:她的流亡是我的流浪》。曾獲休士頓影展白金獎、臺北文學獎、開卷好書獎、金鼎獎。 |

訪父記:他的白髮,與我們的時代

訪父記:他的白髮,與我們的時代