台灣爆發史上第一次非洲豬瘟案例,廚餘未蒸煮為最大禍首,但外界質疑,梧棲案例場豬隻出現異狀時,特約獸醫師(佐)均未到場,任由豬農隱匿疫情自行投藥。獸醫理應是牧場的第一道防線,為何沒有發揮作用?

《上下游》調查,本案並非個別獸醫(佐)失職,而是長年扭曲的獸醫體系,導致的必然結果。多數牧場每年僅花 3 千元與獸醫簽約「走個形式」,而豬農無須獸醫師開處方箋即可合法買藥,獸醫亦無從發揮。低薪加上工作環境差,全台僅 5 %獸醫願意投入畜牧現場,若無積極改善,防疫第一線將徹底失守。

獸醫制度由1906起,1998年畜牧法明訂配備獸醫

回顧《台灣獸醫發展史》,台灣獸醫發展始於日治時期,日本政府於 1906 年起,招募台灣本島公學校畢業生,經訓練、考試及格後授予「獸醫」稱號,台灣總督府於 1912 年在農業試驗場內設立獸醫訓練班、1930年屏東農校(現屏東科技大學)設畜產科,施行 5 年畜牧與獸醫教育,為台灣正式獸醫教育的開始。

1972 年,台灣推出為期 12 年的「加速農村建設計畫」,於各地設立養豬、酪農等專業區。1980年代起,台灣養豬頭數增加,戶數快速下滑,畜牧業規模持續擴大,但高密度飼養造成衛生環境惡化,也加速疾病傳播及發生速度,以豬的疾病為例,1985 年豬呼吸生殖道症候群、1997 年 3 月口蹄疫都造成養豬產業鉅額損失。

口蹄疫造成養豬及相關產業損失高達數百億元,重大經濟損失,加上為因應加入 WTO,國際農產品貿易將愈加頻繁、動植物疫病傳入機率也大增,於是 1998 年正式成立防檢局(今防檢署),司掌我國動植物防疫與檢疫。

同年,畜牧法公布,明定畜牧場應置獸醫師或有特約獸醫師。更系統性地規劃、執行防疫,比對歷年農業統計年報,1998 年後,豬隻疾病的罹病、死亡及撲殺數量明顯下降。

&&經濟動物獸醫稀少,一人要顧34萬頭動物

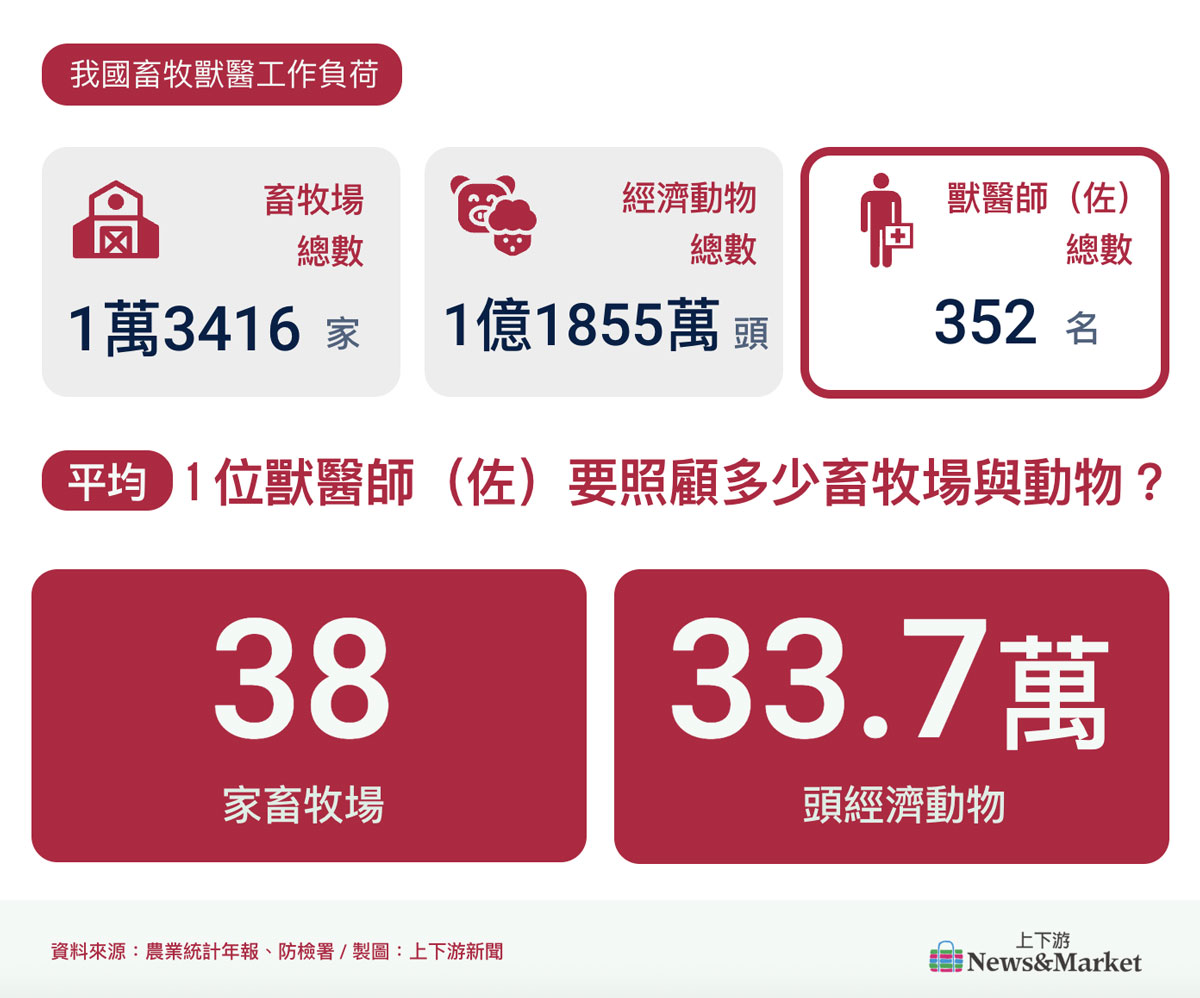

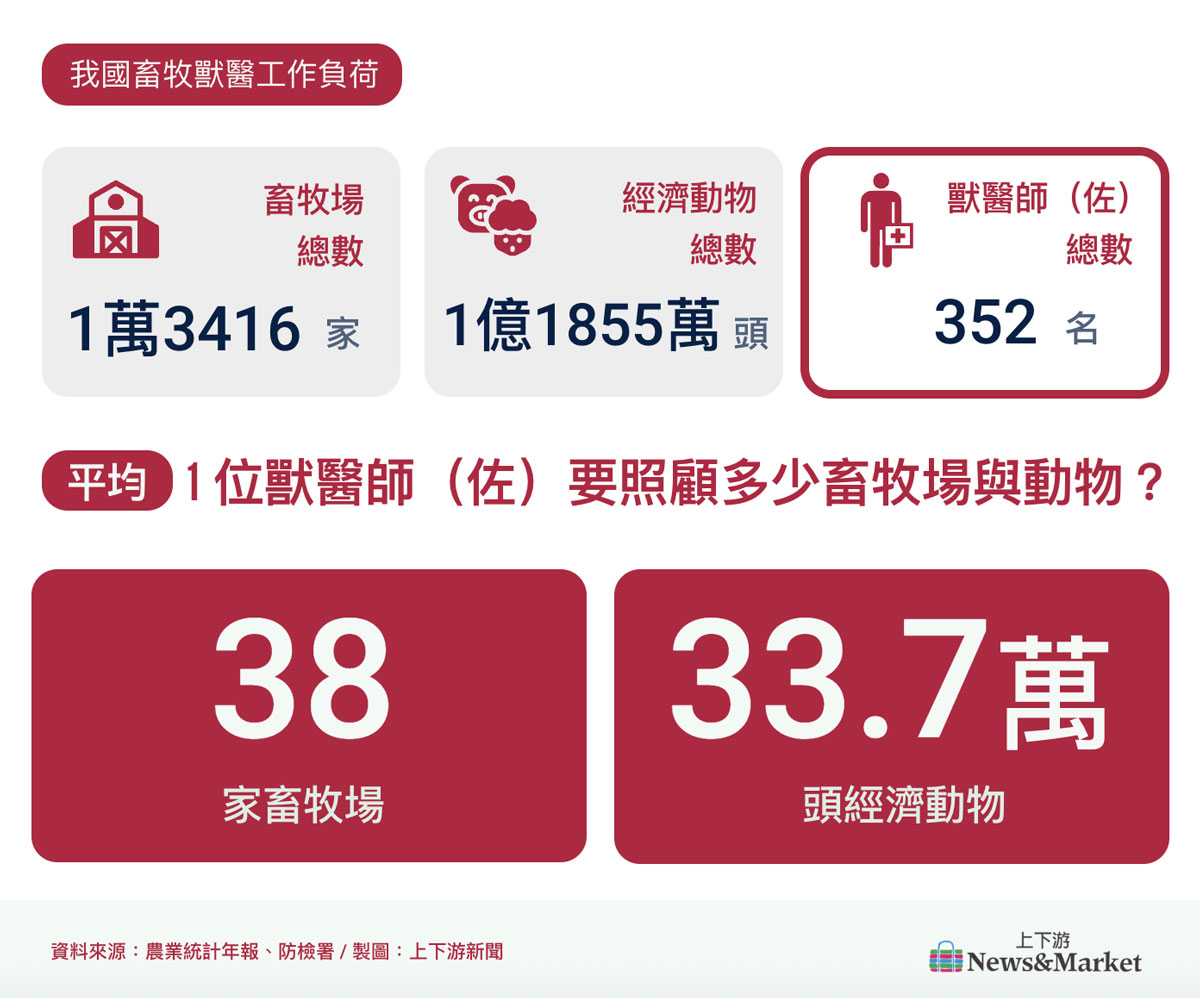

獸醫的出現本是為了改善畜牧業,但1960 年代起,都市化發展讓小家庭比例增加,寵物需求隨之誕生,也擴大獸醫的業務。但防檢署統計顯示,目前全台執業獸醫師 (佐)近七成服務伴侶動物,僅 5.75%、352名獸醫師(佐)在牧場裡服務。對比數量遠超台灣人口的經濟動物,獸醫師 (佐)人數少得可憐。

本文尚未結束,請繼續閱讀「非洲豬瘟與獸醫01》一位獸醫師佐顧 34 萬頭動物,牧場簽約一年3千元徒具形式」。