西海岸是全台光電核心區,尤其七股、北門、義竹等四處都是漁電共生案場,但這裡卻是丹娜絲颱風後停電最久的地區,高達三週才完全復電。《上下游》調查,現行太陽能系統缺乏儲能或微電網設計,政策制度與電價設計則讓「自發自用」難以實現。當下一個颱風侵襲,該如何避免災難重演?

為什麼災後無風雨時,太陽能光電仍「無能為力」?

許多人好奇,風雨過後陽光滿滿,太陽能板不是正在發電嗎?為什麼滿是光電案場的災區仍持續停電?

答案很簡單──因為現在的太陽能板是把電全送回「大電網」去,就像各地的水要送回自來水廠,在颱風過後,若電線被吹斷、電桿倒塌,該地的大電網就無法運作。而太陽能系統只要感應不到台電訊號,就會啟動「斷開」的保護機制(註 1),導致儘管農漁村有滿滿的光電板,也無法將電送出來。(閱讀電線桿脆弱議題點選這裡)。

怎麼樣才能「把電找回來」?微電網登場

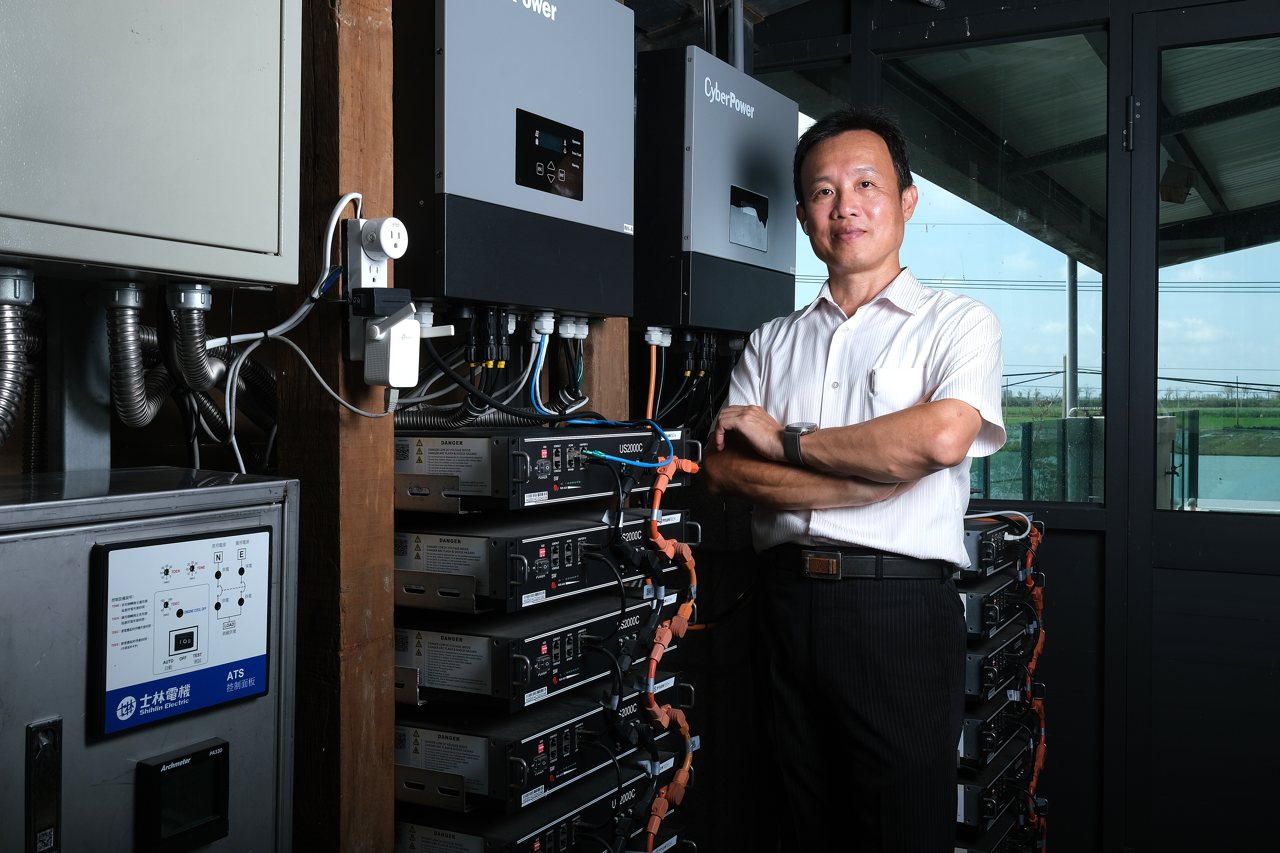

太陽光電發電系統同業公會榮譽理事長鄭博文指出,如果現有的「大電網」可以加上「儲能設備」(如水塔可以存水的概念),就能讓太陽能在停電時也能派上用場。也就是說,平常用大電網的電(自來水),但停電時就可以靠水塔的水(儲能電池)來應急。

不過,如果水塔沒有接水龍頭,一樣派不上用場,因此,除了大電網,還需要搭配「微電網」,亦即,在某些地方準備好「小型的電力系統」──裡面有儲能設備或柴油發電機,一旦大電網失能,這些小系統就會啟動,把電「灌」到某一條線路上,讓線路下的太陽能板重新開始工作。

台電設置五個微電網示範區,目前僅屬示範

據瞭解,台電目前在全台設有五個變電所進行示範,一旦上游線路停電,就能啟動設備,對其中一條饋線「灌入」電壓,讓該線路下的太陽能系統恢復運作,微電網動起來,就能提供用電。不過,這些仍屬示範性質,且丹娜絲風災中,重災區都不在示範區內。

鄭博文也提醒,過去原民會曾在偏鄉部落設置太陽能光電搭配儲能設備,希望推動能源自主,但因長期閒置、缺乏維護,許多系統短短兩年就失效。

本文尚未結束,請繼續閱讀「電網韌性 02》滿滿光電板,為何無電可用?專家:應增儲能微電網,才能彈性供電」。