文∕何來美

資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞獎,現從事文史寫作。

丘逢甲、李烇、吳湯興是銅鑼同鄉,也是乙未(1895年)抗日義軍主要領導人,可惜李烇與吳湯興曾為籌措義軍薪餉失和,相互攻訐;而丘逢甲、李烇在義軍不敵日軍後,先後內渡回大陸原鄉;只有吳湯興續率義軍南下,參與彰化八卦山戰役壯烈成仁。

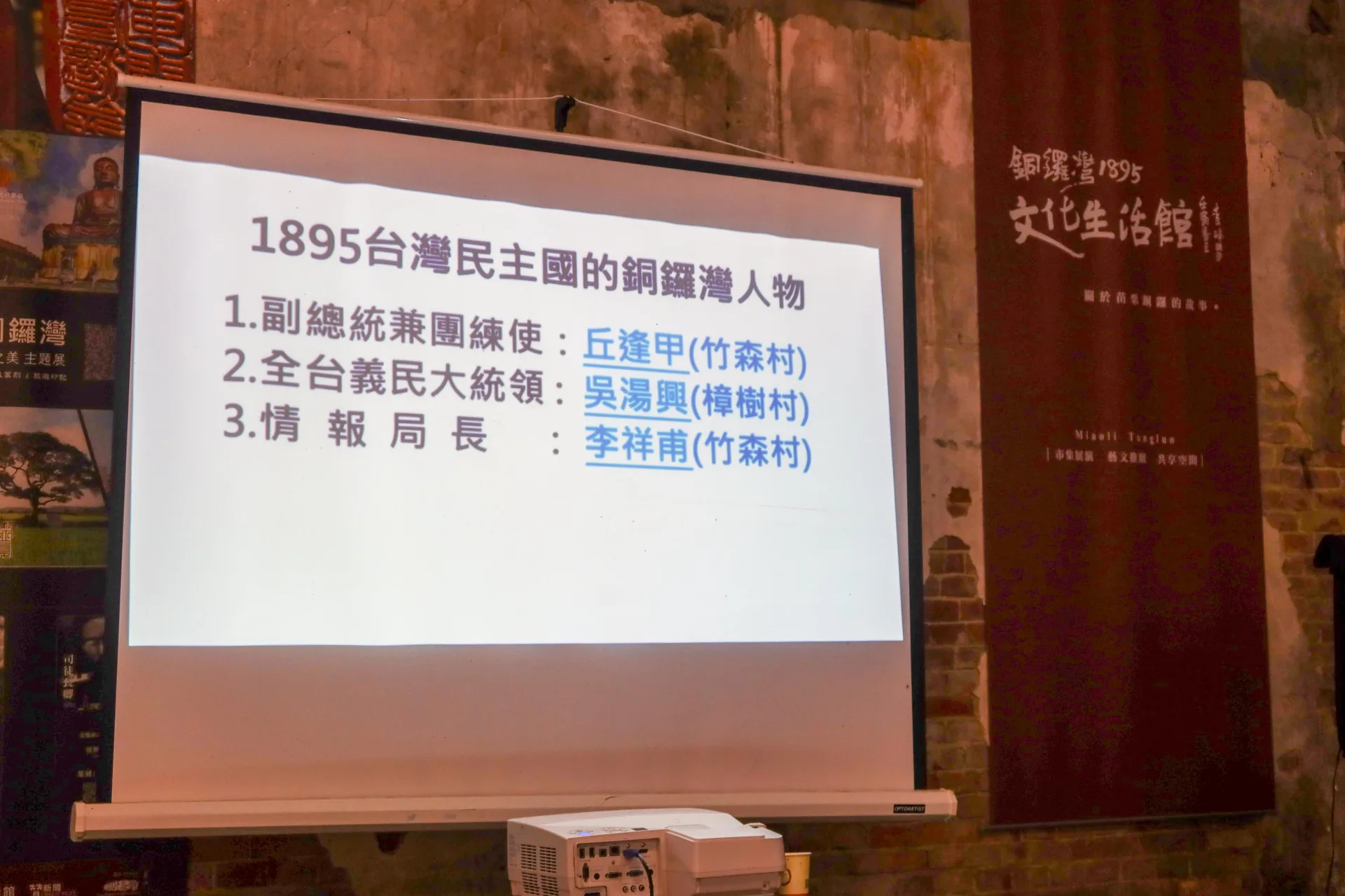

頭份、銅鑼都是乙未抗日重鎮,上週談頭份抗日烈士徐驤、楊載雲及義士張運發的情操後,這週再來論銅鑼的丘逢甲、李烇與吳湯興。乙未年丘逢甲(1864–1912)是「臺灣民主國」副總統兼團練使,李烇(李秀智、1832–1899)任苗栗縣知縣,吳湯興(1860–1895)是義軍統領。

李烇年紀最長,祖父李緯烈到銅鑼澗窩建「惇敘堂」,父親李騰清87歲「五世同堂」,獲光緒皇帝御准旌表,他是四子。1862年丘逢甲父親邱龍章到惇敘堂擔任西席,那年李烇三子李祥甫(1862–1943)出生,兩年後丘逢甲也生於惇敘堂,兩人是同窗玩伴。丘逢甲9歲離開惇敘堂,與李家是世交。

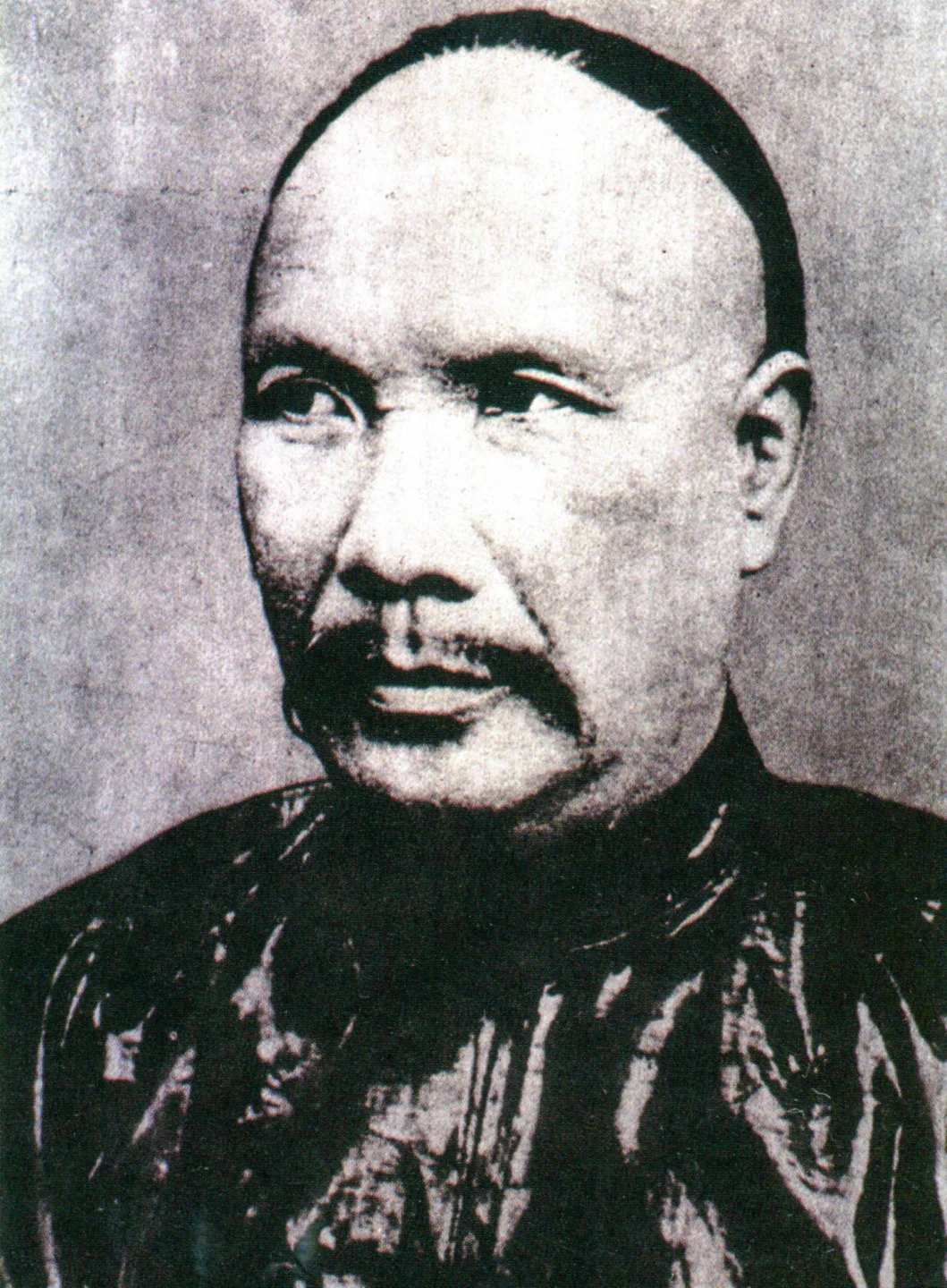

清末進士邱逢甲是「臺灣民主國」第二號人物,乙未年抗日失利後,見情勢不可為,與父親、兄弟內渡廣東蕉嶺原鄉,民國成立後他將邱姓改回丘姓。何來美翻攝

吳湯興是乙未「客家抗日三傑」之一,在彰化八卦山戰役壯烈成仁。何來美翻攝

吳湯興生於銅鑼樟樹林,是清末秀才,乙未清廷割臺,他悲憤寫下「聞道神龍片甲殘,海天北望淚潸潸,書生殺敵渾無事,願與倭兒戰一番」,丘逢甲以他「能武尚義,素孚眾望」推薦給「臺灣民主國」總統唐景崧,唐授命他為「臺灣義民統領」。

5月23日臺灣紳民發表「臺灣民主國」自主宣言,推舉唐景崧為總統,但6月6日首任臺灣總督樺山資紀在基隆上岸,發表對臺施政發針,當天唐景崧即率親信搭船潛回廈門,北白川宮能久親王率領的近衛師團,6月7日未遭任何扺抗就進入臺北城。

當時駐守桃園南崁的丘逢甲,曾痛罵唐景崧「誤我臺民」,後返回臺中繼續號召義勇抗日,而吳湯興也廣招義勇6月10日在銅鑼天后宮祭旗誓師,與頭份徐驤、北埔姜紹祖分統領的「田賦軍」、「敢字營」會合,共謀抗日大計,因義勇多數來自竹、苗,統稱「新苗軍」。

臺灣知府黎景嵩也召集留臺的棟軍、湘軍及臺灣府各知縣召募的鄉勇,包括苗栗縣李烇召募的近千人,共約七千人,編成「新楚軍」,由副將楊載雲統領,連同「新苗軍」共一萬餘人,成為力抗近衛師團南下的勁旅。

在義軍頑抗下,日軍南下攻勢受阻,再增兵來臺,在桃、竹戰場也兩度發動無差別掃蕩,義軍、百姓受創嚴重,丘逢甲見勢不可為,7月25日與父親邱龍章、大哥邱先甲、三弟邱樹甲內渡回廣東蕉嶺原鄉,再徐圖後事,離臺前寫了「宰相有權能割地,孤臣無力可回天;扁舟去作鴟夷子,回首河山意黯然」等6首「離臺詩」。

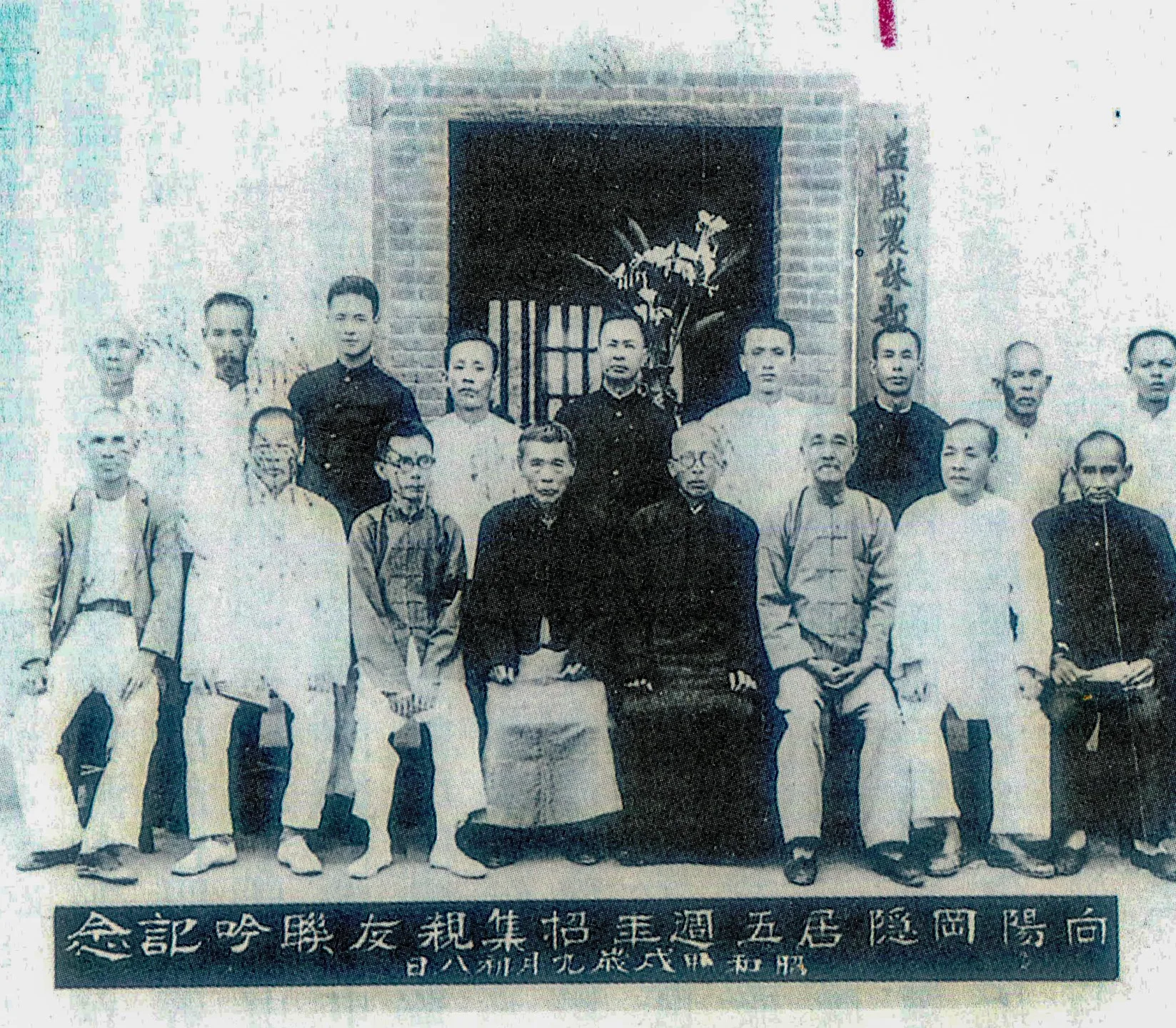

李祥甫(前排左四)在乙未戰役任情報局長,苗栗營頭崠戰役失敗後,跟著擔任知縣的父親李烇內渡福州,後返臺任「栗社」常任詞宗。何來美取材自《銅鑼鄉志》

丘逢甲內渡後,桃、竹相繼失守,8月9日竹南尖筆山、8月13日苗栗營頭崠戰役,吳湯興、徐驤、楊載雲統領的義軍、新楚軍,在日軍海、陸夾擊下,雖奮勇抵抗,仍不敵日軍,死傷慘烈,楊載雲殉職;李烇與擔任情報局長的兒子李祥甫8月14日也從梧棲港內渡福州。

吳湯興、徐驤續率60名義勇南下彰化,8月27日吳湯興在彰化八卦山戰役壯烈成仁,時年35歲,妻子黃賢妹遍尋屍首不著,投井殉情被日軍所救,後絕食8天而亡,年僅26歲,吳湯興屍首找不到,只葬衣冠。

林本炫、黃鼎松、廖綺貞合著的《苗栗1895保臺戰役》探討義軍失利,除了臺灣民主國領導人相繼內渡,群龍無首;武器糧餉不足,沒有日軍海陸優勢;地方頭目、仕紳有人扮演協力者,引日軍進城,還提供「御舍所」,影響抗日外;李烇、吳湯興為籌餉事失和,相互攻訐,多少亦有影響。

書中引史家吳德功《讓臺記》、洪棄生《瀛海偕亡記》,指吳湯興向李烇索取義軍軍餉未果,若不撥將自行徵收,李烇不同意並備文臺灣知府黎景崧指吳湯興徒具虛名,勝仗是徐驤之功,建議換黃南球替代吳湯興任統領;吳也批李短處,備文黎要求派員代換李知縣之職,令黎左右為難。

《臺灣七色記》作者姚嘉文曾到銅鑼演講,談到丘逢甲、吳湯興與李烇、李祥甫父子對乙未抗日戰役的影響,而人身處亂世,衡量時勢、能力,該壯烈成仁,還是識時務者為俊傑,也見仁見智。