泰國約有11%到14%的華裔人口,其中多數來自廣東潮汕地區,因此在泰劇中,不時會穿插出現潮州話。近兩年在台北國際書展,也可看見華人在泰國的身影,去年(2024)帶著《家庭第一》訪台的作家納里蓬瑟(Narisapongse Rakwattananont)即是一例。今年台北國際書展中,筆名Prapt的作家柴拉特(Chairat Pipitpattanaprap),也是此脈絡的延續。

Prapt曾榮獲多項泰國重要文學獎項,是泰國當代作家的重要代表。他讓台灣讀者看見,泰國作家在BL類型寫作上加入了更多深化與變異,包括對社會、國族議題的省思。

Prapt的作品多次被改編為電視劇和影集,包括《摩訶羅陀骨》(Kahon Mahoratuk; กาหลมหรทึก)、《日蝕》(The Eclipse;คาธ)以及《暹羅墓地》(Susarn Sayam;สุสานสยาม)。此外,他也是知名的耽美(Boys' Love)作家,作品《泰迪熊的奇蹟》(The Miracle of Teddy Bear;คุณหมีปาฏิหาริย์)亦被改編為影集。

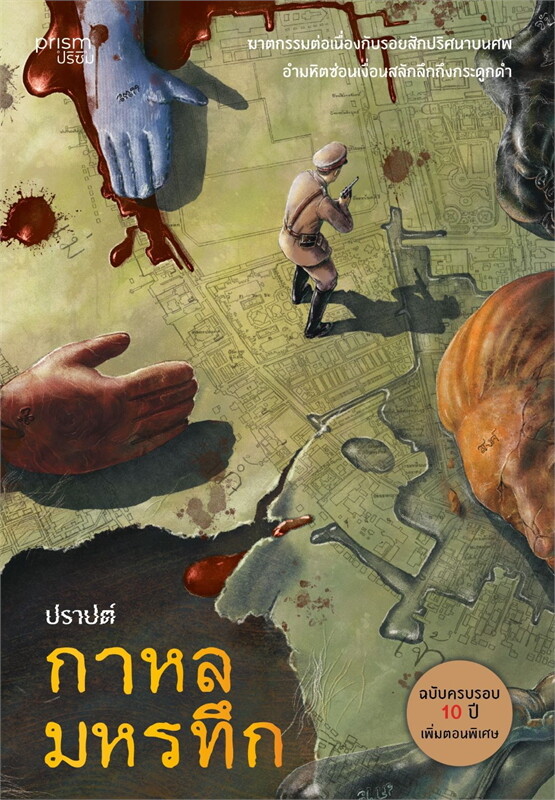

➤《摩訶羅陀骨》並置古詩與解謎,泰國推理小說的代表

推理小說《摩訶羅陀骨》是Prapt叩響泰國文壇的首部作品。故事場景設定在1943年,年輕警探處理一起令人不寒而慄的案件:一名女孩被殘忍殺害,她的額頭、手腕與腳踝上出現了神祕的刺青字句——「เหย้า เจ้า แพะ ทิ้ง พงส์」(音譯:耀、召、羊、棄、蓬)。這些詭異的字詞,似乎是殺人犯的暗示,也可能是某種古老儀式的遺留。這並不是單一案件,一連串的連環殺人案,必須透過古老詩詞解開謎語般的刺青,才能看清真相。

推理小說《摩訶羅陀骨》是Prapt叩響泰國文壇的首部作品。故事場景設定在1943年,年輕警探處理一起令人不寒而慄的案件:一名女孩被殘忍殺害,她的額頭、手腕與腳踝上出現了神祕的刺青字句——「เหย้า เจ้า แพะ ทิ้ง พงส์」(音譯:耀、召、羊、棄、蓬)。這些詭異的字詞,似乎是殺人犯的暗示,也可能是某種古老儀式的遺留。這並不是單一案件,一連串的連環殺人案,必須透過古老詩詞解開謎語般的刺青,才能看清真相。

Prapt提到,推理小說在純文學獎項中通常少有勝選的機會,但這部作品不僅讓他拿下泰國文學類型的大獎,在文學界獲得認可,也成功獲得許多讀者的青睞。事實上,過去泰國讀者大多只讀翻譯作品,很少閱讀本土推理小說。 《摩訶羅陀骨》出版迄今已超過10年,電視劇播映也已6年了,當時泰國很少偵探類劇集,本作是很特別的嘗試。「當人們談論泰國的偵探小說時,總會提到《摩訶羅陀骨》,它現在已成為泰國偵探小說的代表作」,Prapt如此說明。

➤二戰日本入侵泰國的語言變異與戰爭背景,轉化成小說細節

二戰時期,日本軍隊曾入侵泰國,試圖推行日語作為官方語言。泰方在談判後,決定仍然使用泰語,但簡化了某些文字與拼寫,使其對外國人來說不至於太困難。這個時期誕生了許多奇怪的新詞彙,在當時是前所未見的。

《摩訶羅陀骨》的背景即設定在這個時期。小說的特殊之處在於,它的詩句或韻文不完全以傳統形式呈現,而是將詞語分散排列成圖像,讀者在閱讀時需要具備一定的推理能力,才能拼湊出真正的意思。彷彿密碼學與詩歌的結合,再加上戰爭背景帶來的壓迫氛圍,使得整個故事增添了一股詭異與不安。

《摩訶羅陀骨》並不是鬼故事,但讀者在閱讀時卻會感受到如鬼魅般的恐懼。壓迫感如影隨形,彷彿陰影纏繞著人們,受到各方威脅的感受:無論是來自外國勢力,還是當時處於過渡狀態的泰國政府,或者法律公平性被破壞、執法者霸凌等種種現象。

《摩訶羅陀骨》並不是鬼故事,但讀者在閱讀時卻會感受到如鬼魅般的恐懼。壓迫感如影隨形,彷彿陰影纏繞著人們,受到各方威脅的感受:無論是來自外國勢力,還是當時處於過渡狀態的泰國政府,或者法律公平性被破壞、執法者霸凌等種種現象。

「雖然這些事情發生在80多年前,但現代讀者依然能感受到那種壓迫感,彷彿這些『幽靈』仍舊存在,持續在我們身邊徘徊。」Prapt說明。

因為本書並沒有中譯,台灣讀者還沒有機會一睹為快。在網站TrueID一篇名為〈《摩訶羅陀骨》:美麗又驚心動魄的故事〉的泰文評論指出,本作觸及到大量的泰國現當代社會議題:泰語文字改變(某些字母的廢止)、禁止在公共場所嚼檳榔或吐檳榔汁、當時的政治動盪與政變、曼谷舊城區的街道、夜市、賭場、妓院的社會文化。書中也包含許多歷史文化:曼谷著名古蹟(大皇宮、臥佛寺、大型市集)、戰爭時期的社會現狀、華人與泰國本土文化的交錯等等,可謂「泰國歷史文化的全景畫卷」。

➤➤對台灣的親近感:華人遷徙史的台泰生命經驗

「我的祖父是來自中國的雙胞胎,一位在泰國落腳生根,一位隨著蔣中正的軍隊來到台灣,從此天人兩隔。」Prapt在出席書展活動時,提到他家庭與台灣土地的驚人連結。這段家族史,他是直到近年才得知。在撰寫《摩訶羅陀骨》這段日本與泰國的歷史時,他並不知道自己的家庭與台灣,宛如鏡像的兩條分支。

家族的歷史對Prapt來說,是後來才一點一滴拼湊起來的。對他而言,這些故事也像小說,充滿戲劇性。早先他僅知道家族的長輩曾在中國有根基,有些輾轉來到台灣,但不清楚如何分散。《摩訶羅陀骨》中描寫的,大多是泰國華人社群的生活氛圍,而非中國或台灣的背景。

Prapt的家族無論是父系還是母系,都來自華人背景。為了更瞭解華人遷徙泰國的歷史,他經常向母親詢問:「當時的華人生活是什麼樣?」Prapt的母親在二戰後不久出生,仍能回憶起那段時光的氛圍。他的關懷並非戰爭本身,而是在這些動盪中,人們生活的模樣。

後來Prapt有機會來到台灣,才更完整了解家族的歷史。他笑著說,若要形容這段經歷,很像老套的愛情故事,充滿分手與重逢的情節——家族成員在不同的時代背景下各自分離,直到多年後,子孫輩才重新找到彼此。

促成這場重逢的,是一篇刊登在泰國華文雜誌上的文章。Prapt的祖父撰寫了一篇自傳文章記錄生平故事,刊登在泰國的華文雜誌上。某天,有人在泰國讀到這篇文章,覺得內容與自己所知的家族故事驚人地相似,於是特地寄給在台灣的親人。台灣的家人收到這本雜誌後,驚訝地發現:「這不就是我們家族的故事嗎?」這才意識到,原來彼此竟是失散多年的親人。

最後,這一條家族支線的命運重逢,發生在泰國的廊曼機場。歷經多年的離散與尋覓,親人們終於在機場相見,彷彿電影般的故事,一場跨越國界與時空的家庭團圓。

因為台灣的親人大多使用台語溝通,而泰國華人主要是講潮汕話,彼此溝通不易,但也多了許多趣味。Prapt的台灣親人帶他到野柳看女王頭,去台中賞梅。Prapt印象最深的是跨年夜,他以為會外出看煙火,沒想到只是一起吃道地的火鍋,「大家圍坐在一起,氣氛溫馨而感動。因為即使在泰國,我也很少有機會跟這麼多家人齊聚一堂。」Prapt分享。

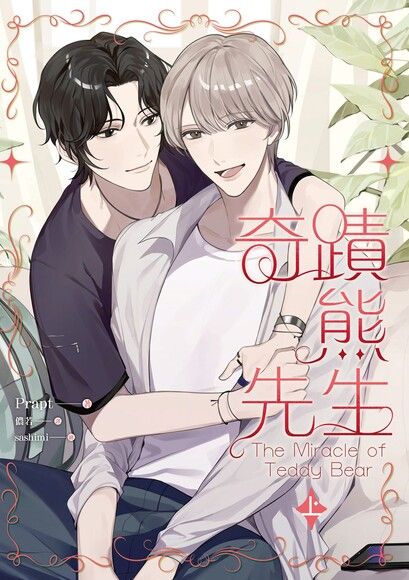

➤《奇蹟熊先生》對泰國歷史的比喻性處理

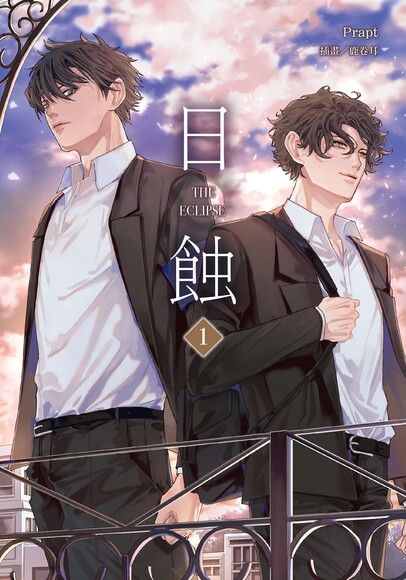

Prapt是今年訪台的泰國作家中,唯一已有繁中譯本的代表。《奇蹟熊先生》(平心出版)與《日蝕》(角川出版),Prapt相當受泰國影視工作者仰重,作品深受影視圈關注。

Prapt是今年訪台的泰國作家中,唯一已有繁中譯本的代表。《奇蹟熊先生》(平心出版)與《日蝕》(角川出版),Prapt相當受泰國影視工作者仰重,作品深受影視圈關注。

《奇蹟熊先生》描繪一隻名叫「Taohu」的泰迪熊玩偶,放置於男主人Nat的房間裡。某日Taohu突然覺醒,玩偶變成美男子,重新探索世界。他希望主人能重新接受自己並愛上自己,也與Nat產生了交織的情感與肉體關係。當時的BL作品大多描繪清新而圓滿的愛情故事,不過《奇蹟熊先生》不是以BL常見的套式來敘述。

「可能因為我從小就看過很多LGBTQ的獨立電影,以及嚴肅的文學作品,觸及更多社會議題,所以當我寫BL時,就想做一些不一樣的東西。」Prapt解釋。

Prapt並未在書展座談會中多作說明,然而讀者翻開《奇蹟熊先生》,確實能看見一些特殊之處。首先,Taohu是隻「沒有記憶的玩偶」,他與外界接觸,可以看成「重新建立記憶」的歷程。讀者透過Taohu的第一人稱視角,看見人類社會的複雜性。

其次,Prapt在故事章節之間,插入了許多看似毫無關係的泰國文史典故,讓這段找尋記憶的過程與泰國史形成一種比喻關係。比如第7章「從未被殖民過」,章名頁寫著「泰國當代的國族史觀均如此敘述——歷代國王的英明,使泰國從未如其他東南亞國家一樣淪為殖民地」;第13章「為真民主而政變」,章名頁多了兩行「泰國近代史上曾發生過無數次政變,而每次發起政變的團體都會宣稱原來的政府不是真的民主」;第14章的「素可泰」是第一個王國,章名頁則描繪「當代泰國的正史中將素可泰列為泰國的第一個王國,但事實上在素可泰出現之前,今清邁及東北的依善地區都已經有王國規模的政治實體。」

➤BL+奇幻,如何描述當代議題?

《奇蹟熊先生》有個十分關鍵的設計:因為Taohu由玩偶變身,所以他可以聽見其他「物品」的聲音,比如家具或者拖鞋會在重要時刻,出聲協助他理解家庭歷史。

這個設計讓小說在「BL」類型上,添上了「奇幻」的色彩,讓觀眾享受到多重的閱讀樂趣,增加了市場性。另一重要之處,是落實了前述提到的「比喻關係」,譬如下述引文:

為什麼左腳拖鞋會像個激進覺青?右腳拖鞋愛裝可愛又怕東怕西,沙發喜歡像名牌一樣講話參雜英文,吸塵器像日本人……(中略)

「真的!以前桌子和椅子都說東北話,是被Nat哥搬到這裡以後,椅子才開始努力講中部話,但還是講得太流利,就像妳說吸塵器也是,他們身上都有留下一些自己來自哪裡的線索,吸塵器在日本工廠生產的,桌子跟椅子以前曾經被擺在猜也蓬府的餐廳。」

「所以我們可能會繼承最初待的那個環境裡的特質對嗎?」

「而讓我們誕生的,或許就是那個環境裡的某個人!」

Prapt利用「物」的商品軌跡與主動發聲,暗示了「遷徙」與「移民」的歷史處境。或許也劍指當代社會,比如左腳拖鞋或右腳拖鞋,似乎比喻了左派與右派,不同物品也代表了不同類型的人。進一步說,Taohu在揭開家庭祕密的同時,也漸漸發現看似身處成功階層的Nat,實則背負了黑暗與沉重的家庭歷史。

➤小說成為學生運動的紀錄,甚至被改編成電視劇

回到BL故事的類型需求。Nat的深沉傷痛,與Taohu形成了相互撫慰的關係,加強並合理了奇幻設計的情感面向,在欲望描寫的部分也沒有落下。「BL社群不應該只有美好與圓滿的愛情,《奇蹟熊先生》試圖打破傳統觀念,呈現更多層面的故事。」Prapt表示,相較於多數BL電視劇在小頻道或較晚的時段播放,《奇蹟熊先生》影視劇是在泰國主要電視台上映,作品的成功有目共睹。

因為亮眼的成績,讓影視製作團隊聯繫Prapt,促成了《日蝕》的寫作與影視改編。這部以青少年為主角的作品,其實經過一番大改,Prapt在前言提到:

當時國內(泰國)政治鬧得轟轟烈烈,而發起抗議活動的人們正是一群高中生,他們明確的觀念、勇敢的示威以及合理的主張都讓我印象非常深刻。不過,當時的社會風氣和我一開始所構思的內容幾乎完全相反,於是我必須重新修改。經過一番塗塗改改,最後故事的主軸仍維持不變,但加入了時事的衝突,幸好這同時能讓原本懸疑推理的橋段變得更有分量。

Prapt分享,幸好當時決定修改,最終讓這部作品成為記錄泰國政治變遷、社會運動的重要作品。既使在現在的政治舞台,仍能將很多政治人物類比為《日蝕》的角色。

然而,不管在泰國或台灣網路書店的書籍簡介中,都絲毫沒有提及這些歷史與社會議題的特點。在台灣,《奇蹟熊先生》與《日蝕》主要被包裝成BL類型小說。中文化的過程若沒有足夠的指引,對一般不熟悉泰國社會文化的台灣讀者而言,並不容易理解到這兩部作品在歷史與議題面的深意。

➤兼容類型敘事與文學批判,取得商業市場的成功

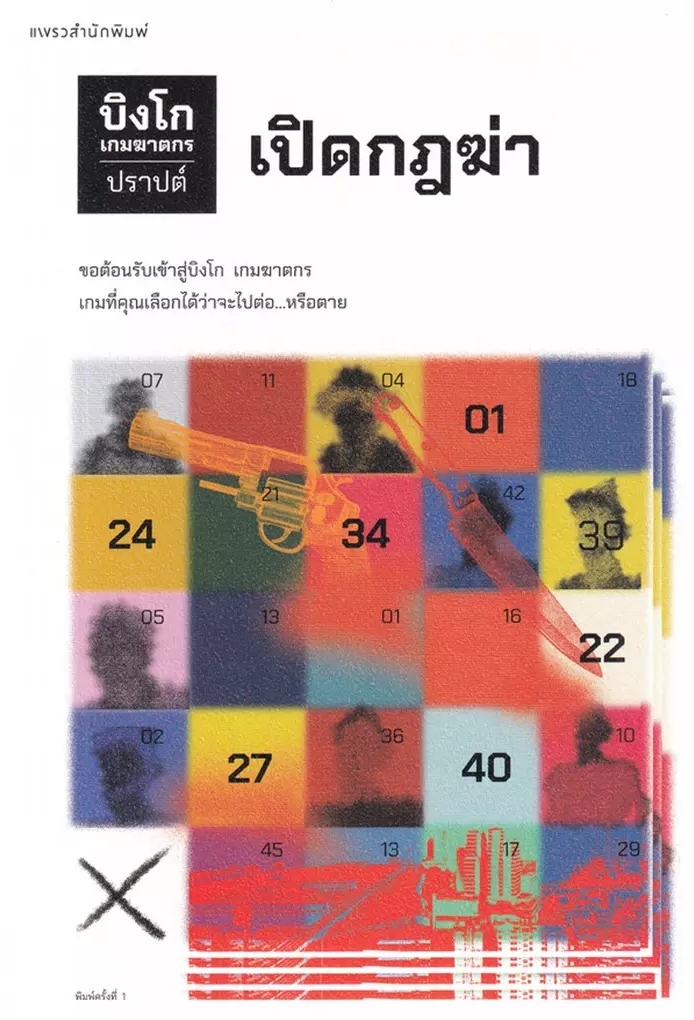

沒有中譯的《賓果遊戲》(暫譯)系列作中,玩家共同進入一場特殊遊戲中,名字出現在其他玩家的表格中,唯有殺死表格中的其他人,才能連成一條線,取得勝利。故事裡的角色逃避了法律上的不公,希望遊戲有公平的規則,結果發現遊戲也不公平。

沒有中譯的《賓果遊戲》(暫譯)系列作中,玩家共同進入一場特殊遊戲中,名字出現在其他玩家的表格中,唯有殺死表格中的其他人,才能連成一條線,取得勝利。故事裡的角色逃避了法律上的不公,希望遊戲有公平的規則,結果發現遊戲也不公平。

Prapt說明:「想到這個情節時,我覺得很好玩,殘酷又怪異。剛好在當時,泰國是由軍政府統治的,引發了一系列有疑問的法律問題。」《賓果遊戲》的故事設計,相當符合影視圈喜愛的「高概念」。想像上,可以對標韓國聞名全球的電視劇《魷魚遊戲》。

《奇蹟熊先生》與《日蝕》電視劇的導演與編劇,因為喜歡Prapt的作品,改編過程刻意保留了議題的細節。以在主要頻道黃金時段播出的《奇蹟熊先生》為例,這類內容涉及眾多敏感議題的作品,通常不會在這種時段被討論。然而「製作團隊保留了這些內容,並將它們傳遞出來,包括政治議題、性別偏見等等。」Prapt補充:「這部劇因此得到了非常大的讚揚,頻道敢於談論議題,反而變成優勢。」

Prapt在書展現場播放他參與過的藝文活動,從影片看來,他是泰國文壇許多年輕寫作者重要的諮詢與仿效對象。作為有經驗的寫作者,他力圖在類型書寫和文學批判性的兩端,取得平衡。在BL與推理的框架下,他加入社會與歷史省思,同時獲得商業市場的青睞與大量關注。

Prapt兼容議題與類型的寫作模式,非常符合台灣政府近年大規模推動影視改編的文化政策,期望透過最具吸睛效益的影視產業,將資源與能量導回書籍銷售與閱讀推廣上。

《摩訶羅陀骨》、《泰迪熊的奇蹟》與《日蝕》這三部作品,從出版到影視改編所耗費的時間越來越短。《日蝕》在出版與影視改編幾乎同步,甚至還能加入社會議題的對話,時效性強。由此可推知,泰國出版轉影視的產業鏈已日益成熟。側面呼應了台灣與泰國在許多層面上文化策略的雷同。

➤對自由國度的期望

因為血緣上的親近,Prapt對台灣非常有好感。由於直到近年才理解自己家族的故事,他目前的寫作並沒有處理到中國、台灣與泰國的華人移民歷史。

台灣人的信仰與思維方式在許多方面與泰國人十分相似。泰國本該是一個擁有巨大潛力的國家,今天理應發展得更好,卻因各種問題而無法實現。這讓我不禁回想起我的祖先。

我的先人中,有一支漂泊到泰國,另一支來到了台灣。台灣還有親戚在,今天大家又團聚在一起。在那段大家一同逃難的時期,台灣當時尚未發展起來;如今,台灣已經發展得飛快,遠遠超越泰國。

這正是我們所期盼的——有一天,我們的國家也能如此,人們自由地表達各種想法,包括思想、觀點等各個層面。

在台北國際書展短講的尾聲,Prapt謙虛地說了這段給泰國與台灣讀者的勉勵。相信這也是台泰兩地讀者共同的期望。