➤書寫傳記4年,重新刷新對楊麗花的眼光

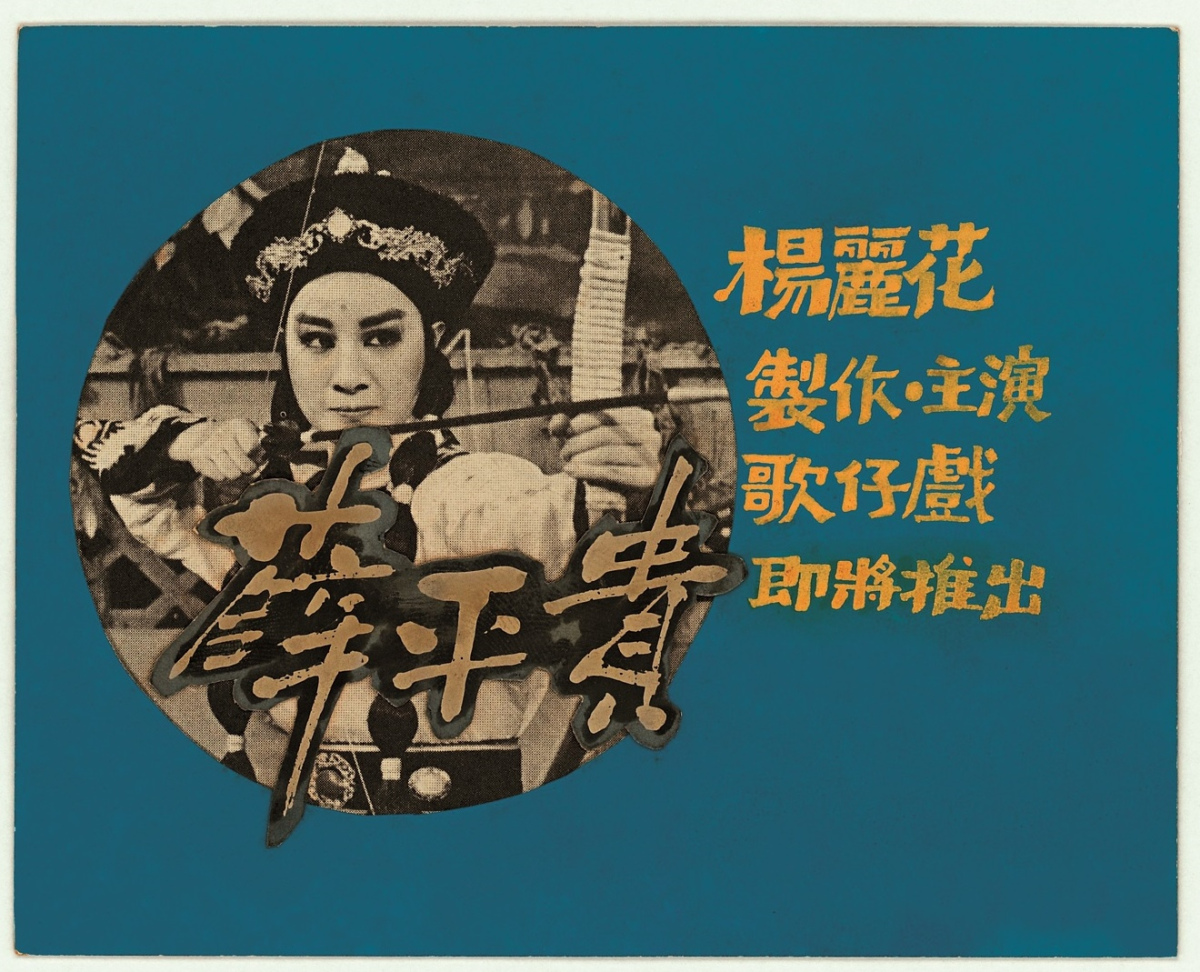

褚明仁:我特別找到1966年台視出版的第192期《電視周刊》中的一篇報導,那是楊麗花的名字第一次出現在《電視周刊》。當時台視開播第4年,全省聯播網才剛建立,中南部的觀眾也可以看得到電視,全台灣的電視數量突破10萬台,有這樣的市場,於是找來歌仔戲團。有人說「是電視造就楊麗花」,但其實不是,當時的楊麗花可以說自帶流量,她已經有很多影迷,是電視台需要觀眾,所以才請來歌仔戲團演出。

施如芳:我也是看楊麗花歌仔戲長大的,雖然1966年我還沒出生。要寫這本書的時候,我特別查了我出生的1968那一年,楊阿姨是什麼狀態。她是從前一年開始影視雙棲,拍了電影《三鳳震武林》。我就從這裡切入,開始理解楊麗花。

我覺得台灣需要更了解我們這裡誕生過什麼樣的人。楊麗花很有名,但她裡裡外外做了很多事情,一般人可能沒有機會知道。我原本也不曉得,但寫完這本書,刷新了對她的眼光,也因為要寫這本書,看見了很多連楊阿姨都不知道的事。她的人生真的很豐富,層次非常多,值得我們從歷史的高度去重新看見她。

褚明仁:國家影視聽中心特別邀請施老師為楊麗花立傳,結果施老師一寫就花了4年時間沉浸其中。這4年很珍貴,能夠不斷地跟楊團長訪談。

施如芳:對我來說,楊麗花就是遙不可及的巨星,能近身感受她的氣韻,比只是去聽她說話重要。除了對談,我也讀了很多文獻資料,包括以前的新聞報導、影像等素材。許多事情需要從各個角度去觀察,才能看得更清楚。我從中看到什麼?連結到什麼別人沒有看到的?我思考的比看到的更多。我覺得這是楊麗花需要的,也很大膽地去做這件事。

寫的過程還是會戰戰兢兢,不知道她能否接受我的詮釋,「因為咱知影這物件最後攏愛經過楊阿姨的目睭」(台語:因為我們知道書稿內容最後都要讓楊阿姨過目)。她其實已經比較習慣大家用某一個角度去看她,不知道楊阿姨願不願意再重新被看一次,看得更清楚、更明朗。

➤不喜歡被完美化或偶像化,她要寫實化

褚明仁:這個溝通過程到這本書今天能夠誕生,催生的產婆在這裡——亞蘭。

陳亞蘭:其實楊阿姨的傳記書有不少,很多沒有經過她同意而出版。她承認的只有兩本,第三本就是由施如芳老師所寫,把楊阿姨的歷史定位寫得更清楚的這本《如有神在:楊麗花與她的時代》。

當初國家影視聽中心說要請施老師來寫楊阿姨的傳記,坦白講,已經半退休的楊阿姨不太認識施老師,問說:「她是誰?」是我拍胸脯跟楊阿姨保證。我看過施老師寫的戲,久仰她的大名,我一直跟楊阿姨說,施老師的文筆如何如何好,所以楊阿姨就答應施老師來寫這本書。

書稿寫完,我唸給楊阿姨聽,有時楊阿姨會說:「按呢毋著,我敢若毋捌按呢」(這樣不對,我好像不曾這樣)。施老師再詢問:「猶毋過外口是按呢講的」(不過外面是這樣講的),楊阿姨回應:「毋可能,我絕對毋可能做這款代誌」(不可能,我絕對不可能做這種事)。

楊阿姨是不會胡說八道的人,她不喜歡被完美化或偶像化,她要寫實化的。寫書的過程常常像這樣來回溝通、確認,所以這本書真的是如實記載,楊阿姨看過之後也很開心。

➤從內台踏入廣播、電視、電影,如有神在

褚明仁:《如有神在》這個書名是施老師取的,請問如何跟楊麗花溝通決定?

施如芳:其實我在寫書的過程,這四個字就一直在我的腦袋盤旋——她有神際遇、她有神隊友,她以能力、才華堅持到最後,所以成為「大寫楊麗花」,也成為歌仔戲的代名詞。

從內台歌仔戲進入廣播、電視,再轉到電影,她不是最早去做、也不是拍得最多的,但每一個時間點都是最好的。例如她進電視時,全國聯播網建好了,所以比她更早幾年出來的人,演4年的戲可能都比不上她演一天的戲所產生的效益。她進廣播也是廣播發展非常成熟的時候。至於拍電影,雖然當時台語片正在衰退,可是她搭上了末班車,拍出很好看的電影。

而她後來選擇回來做電視歌仔戲,所到之處都是票房保證,尤其是1980年代,那是她真正的黃金歲月。在台視的「楊麗花歌仔戲團」,很多班底成員都是從內台戲出身,訓練扎實、有才華。加上陳亞蘭這樣的後輩又栽培起來,所以台視創造了一個空前絕後的歌仔戲王國。楊麗花做得夠久也夠努力,才讓她前半生的付出最後能發亮發光。

其實那時我初稿都還沒寫出來,要去跟楊阿姨介紹這個書名,我心裡不太踏實,但「如有神在」這個字眼對我來說太傳神了!沒想到我一提出來,亞蘭在一旁說:「好啦,這個好啦!」而楊阿姨真的馬上說好。我跟她說這樣書名的主標、副標唸起來就有押韻,押韻這件事對楊阿姨來說,是很重要的美感。

陳亞蘭:對!我們歌仔戲七字一定要押韻。施老師說「如有神在」,我的理解是舉頭三尺有神明,做事守本分,不害人,有好人緣,就會得到幫助。楊阿姨是「憨人有憨福」,她不跟人計較。我覺得做人就是這樣,和和氣氣,大家都是你的貴人,需要幫忙的時候大家就會支持你。楊阿姨有今天是很多人的功勞,所以她最愛的就是粉絲、大家。

➤時勢造英雄是天時地利!不貪不取才長久

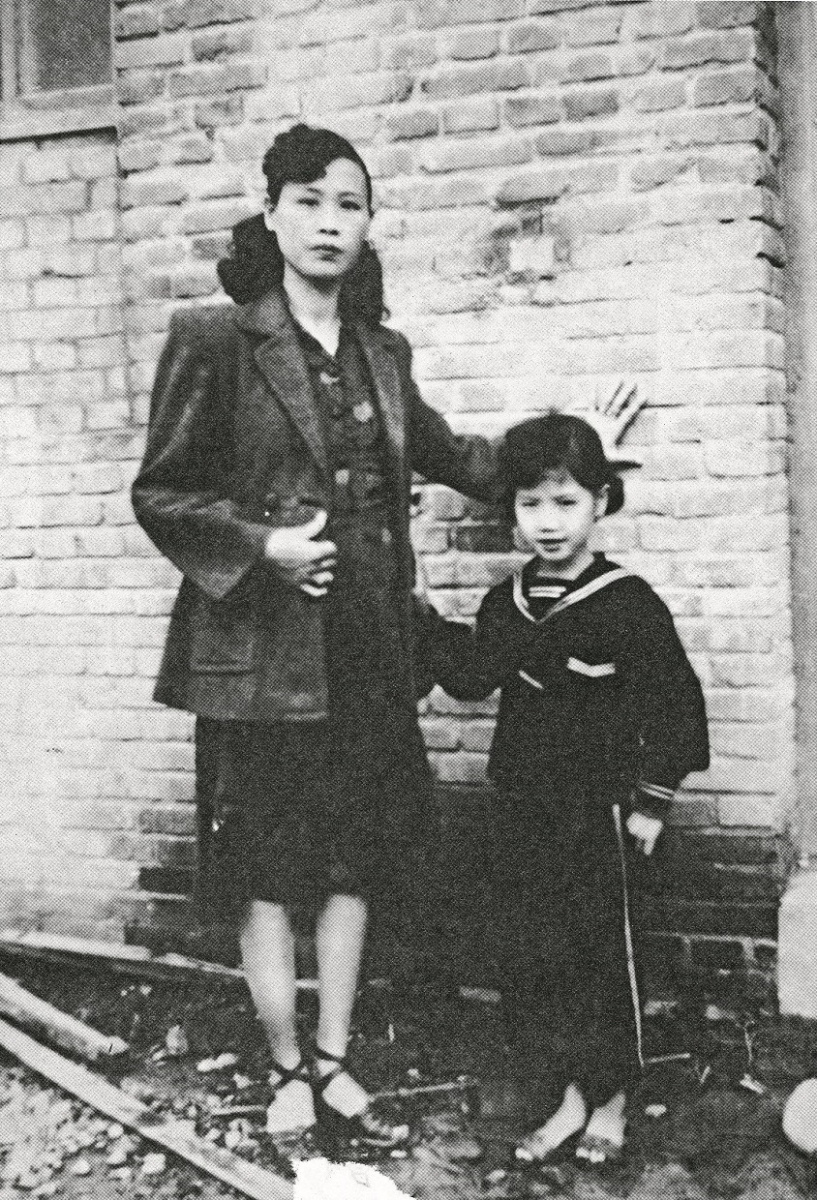

施如芳:楊阿姨出口成章,我認為她講這些俚語,是對父母親的懷念。她是戲班孩子,7歲時父母要送她回宜蘭讀書,但她想留在父母身邊,偷跑回戲班,沒有受正規教育。她說小時候聽父親跟她講這些古早流傳下來的俚語聽得有點煩,但現在變成懷念爸爸時很重要的聲音記憶。而這些俚語隨著她的人生歷練,越說越有滋味、有道理,甚至比讀書還要好。她也希望能把這些古早俚語講給更多人聽,這些傳統價值對大家、對社會都是有益的。

譬如,她最愛講「到彼个時,攑彼个旗」(意指屆時再依局勢判斷該怎麼做),她覺得她的一生,也就是這樣順勢而為,走到哪邊,時機來了,她就這樣做了。

楊阿姨上有一個哥哥,媽媽生了她之後,很長一段時間沒有再生育,她當足了9年的獨生女。直到她不願意回宜蘭讀書、留在戲班之後,媽媽才再生了兩個弟弟、兩個妹妹,她幫著照顧弟弟妹妹喝母奶,他們可以說都是在她的背上長大。她這麼堅毅的女強人,每次講到「吃娘心肝血(意指喝母奶),莫忘父母恩」這句話時,神情都格外激動。

陳亞蘭:我相信很多人會覺得,楊麗花就是佔到那個時機,是時勢造英雄。但時勢造英雄是天時、地利,我認為人和也很重要,這三者如果你都把握了,你就能像楊麗花。

褚明仁:除了時勢造英雄,楊麗花其實也是一步一腳印。書裡提到,她靠自己實實在在,一步一腳印實踐出來。

陳亞蘭:能跟在楊阿姨的身邊,我真的很幸運。她常說:「不貪不取,才吃得長久。」憑著自己的赤子之心,待人和善,才能走到這個位置。

看到一個人的成功,我們去學習他,只能羨慕,不可忌妒,這是她教我的,就是「樹頭徛予在,毋驚樹尾做風颱」(樹根若是穩固了,就不怕樹梢被颱風吹襲,比喻要固本)——做人要正直。希望大家一起來看《如有神在》這本書,了解楊麗花這位國寶藝術家如何養成。●

|

|

|

作者簡介:施如芳 專職編劇,台灣大學戲劇學系助理教授。早年以歌仔戲新編戲為主,而後廣伸創作觸角,取材不拘一格,連接古典和當代,異質與特質,文化創意並重,在跨界的舞台想像中揮發引人入勝的歷史況味。被文學評論家王德威譽為「當代台灣戲曲的最佳詮釋者」。 近年積極探索台灣敘事的各種可能,表現形式遍及京劇、豫劇、崑曲、舞台劇、歌劇、現代偶戲、音樂劇場、環境劇場等。曾出版劇本集《黃虎印》、《願結無情遊》、《快雪時晴:施如芳劇作三齣》、《孽子》等,近作有《當迷霧漸散》、《藏畫》、《鯨之嶋》、《阮是廖添丁》、《1624》等。 |

如有神在:楊麗花與她的時代

如有神在:楊麗花與她的時代