文/陳權欣

資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞報導獎、吳舜文新聞獎及曾虛白新聞獎等,目前亦是客家委員會諮詢委員。

在一次重讀清史與新竹市前市長蔡仁堅等人閒聊的過程中,談起清領時期與新竹地區相關的行政首長。這段歷史看似久遠,卻蘊含許多耐人尋味的故事:有人死後成為土地公,有人成為城隍爺,甚至有人被奉為活菩薩。這些官員在清代一百零三任淡水同知之中,至少有四位深受百姓景仰,死後被立祿位或建生祠,香火綿延北台灣。然而,這些感人的片段卻在教科書中不見蹤影。

教科書未寫的歷史

台灣學生熟知的名字多半是劉銘傳、林則徐等高階官員,但真正與百姓日常生活緊密相連的,卻是同知、知縣之類的基層官吏。他們修城築廟、化解械鬥、推行善政,卻往往被歷史忽略,只能從地方志、碑刻或寺廟祀典中尋覓線索。這種反差,正映照出台灣推動本土教育時的一種諷刺。

四位受景仰的同知

在桃竹苗地區的研究裡,最常被提起的清代官吏有四人──李慎彝、李嗣鄴、曹謹與曹士桂。他們皆曾任新竹知縣,因政績卓著升任淡水同知。奇妙的是,四人中兩姓李、兩姓曹,後人還留有「歌罷前曹歌後曹」的口傳。

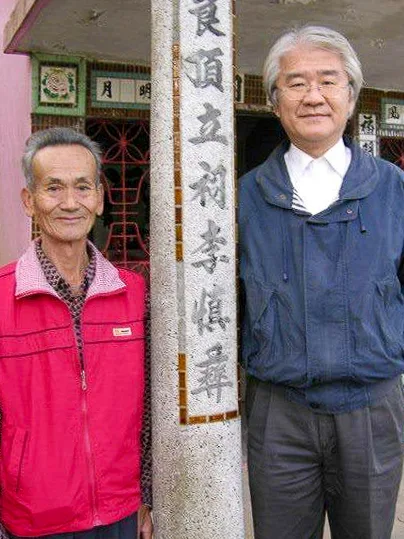

其中,李慎彝任職最久,且本身是客家人,與地方淵源最深。他不僅為人稱頌,甚至在苗栗三灣鄉被奉為土地公,顯見百姓的愛戴。

「獅頭山」的命名

根據三灣鄉志,1826年,道光年間,李慎彝前往祭天湖(今三灣)祭山時,遠眺群山,見一山形似雄獅昂首,因而命名為「獅頭山」。今日新竹、苗栗交界的信仰重鎮,便因此而得名。

湖口人耳熟能詳的一首風水詩:「大地生在大湖口,有個金獅朝北斗……」相傳出自「唐山李博皮」之口,其實這位「李博皮」,正是淡水同知李慎彝的化名。

新竹城的營建者

1756年,淡水廳署遷至竹塹,新竹成為北台灣政經中心。但因械鬥與原民出草,城池逐漸破敗。1827年,李慎彝下令以石磚重建竹塹城,興築東南西北四門與城樓,奠定今日新竹城基礎。

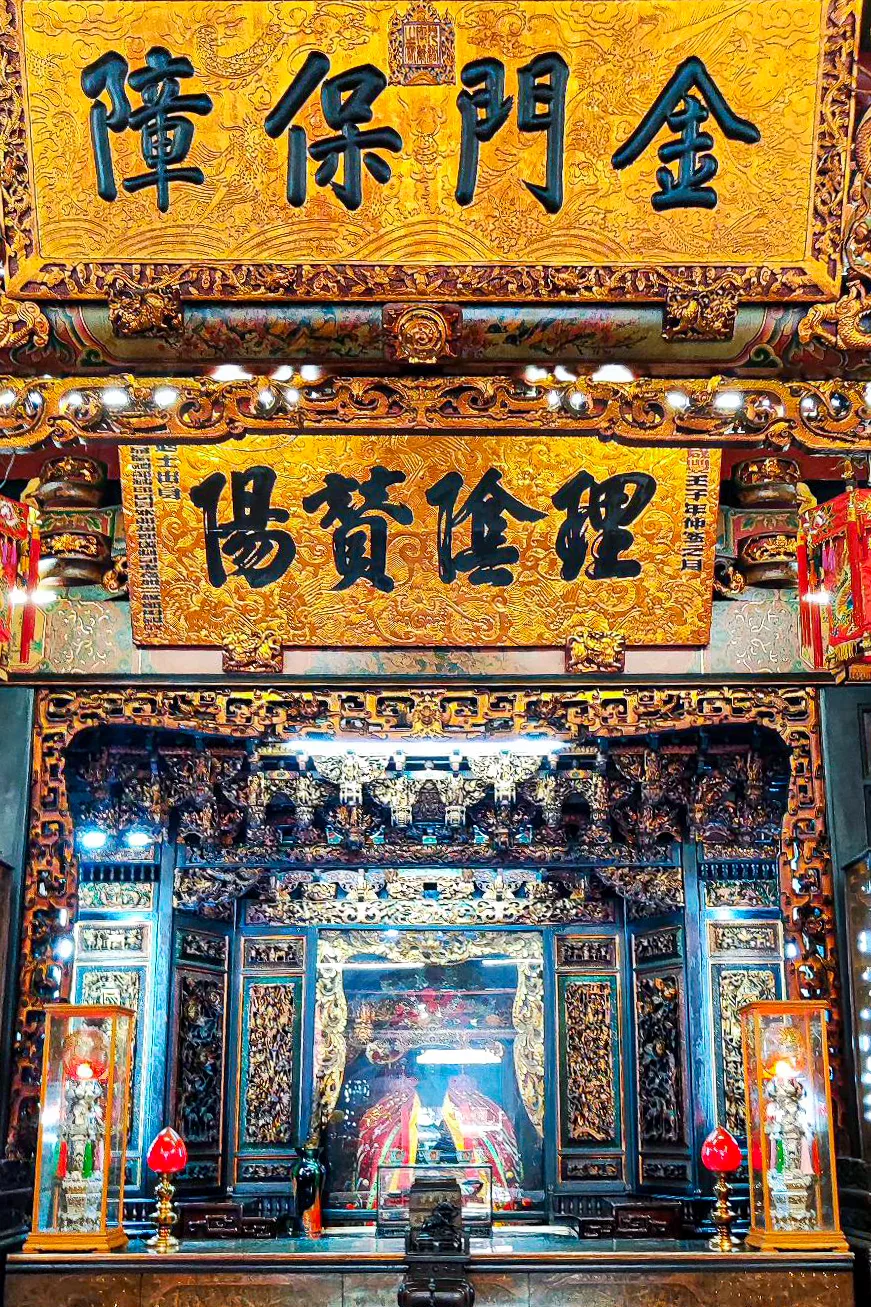

他也酷愛建廟,新竹東寧宮的前身「東嶽廟」,以及竹北蓮華寺的規劃,都與他有關。竹東惠昌宮至今仍保存他於道光七年親題的匾額「植良鋤莠」。

李嗣鄴與曹家二人

接任者李嗣鄴的祿位雖少,但仍在北埔慈天宮供奉,與姜秀鑾並列。

至於曹謹與曹士桂,傳說更添神異。曹謹在同治年間逝世前,竟自言將奉命為新竹城隍,並提前準備後事。果然如言而終,當夜城隍廟鑼鼓無故自鳴,後人遂奉他為城隍爺。這段故事至今仍為地方人口耳相傳。

曹士桂則在任內平息械鬥,九個月不曾重刑一人。他留下的《宦海日記》,成為研究台灣風土的重要資料。死後同樣傳說化為新竹城隍,足見其德政感人。

信仰與記憶的交錯

今日的高雄鳳山曹公廟,仍供奉曹謹;而新竹、苗栗的廟宇,也可見李慎彝的祿位。這些被百姓視為「好官」的清代同知,早已跨越歷史的疆界,從政績留名,進一步走進信仰與民間記憶。

新竹城隍的故事,正史與文史各自書寫不同的面貌。正史強調制度、秩序與官方祭祀,而文史則保存了百姓對好官的情感投射,將其化為神祇,融入地方信仰。兩者雖有分歧,卻並不矛盾:一是國家治理的紀錄,一是民心流傳的記憶。唯有並讀兩者,才能理解新竹城隍廟背後,那份制度與民心交織的深厚意義。