對話的房門重重的闔上,門裡是孤獨而倔強的青少年,門外是不知自己還能做什麼的無助母親。陪伴和支持從來沒有停止,然而陪伴和支持的內容卻日漸空洞模糊。愛失去投注的標的和方向,對於青春期的反叛,我們無言以對。

➤青春期是無預警的完美風暴

短短4集的英劇《混沌少年時》(Adolescence)是最近的爆紅神劇。4集不長,一個少年凶殺女同學的個案裡,卻談到了許多跨越國界文化的共通問題:校園霸凌、網路世代文化隔閡、親子教養等等,場景雖有不同,情境和觸及的面向卻如此類似。

一鏡到底的完美調度形成一種逼近現實的壓迫感,鏡頭就是觀眾的視角,平行而精準的從混亂的逮捕、青少年校園如叢林的霸凌現場掃描、心理諮商師犀利切開少年平靜純真外表下憤怒脆弱的心,然後拉回鏡頭注目著災後復原中的破碎家庭——第4集的收尾,對於同為青少年父母的觀眾而言,相信是最能同感共情,心碎無助的自我責問。

讓人窒息的不是凶殺的過程和真相,而是這個年輕的孩子何以致此?為何會犯下撕裂自己和他人人生的罪行?而身邊的人,特別是父母,為何沒能承接孩子的憤怒和無助?到底,我們做錯了什麼?

孩子剛進入青春期時,我也體驗過這種斷裂式的溝通徬徨。原本甜蜜可愛的孩子,忽然倔強而堅硬。他們進入網路的平行時空,組建著他們同儕的話語和社群,在那些遊戲的殺戮戰場上,他們很輕易的辨識同伴和引為同類,而親密的母親變成多餘的干擾。

所以影集中的Jamie遭遇到的成長困境,那些有毒的網路言論和厭女霸凌,他的焦慮和憤怒無法得到妥當的紓發和調度,這一切是當代親子教養的日常。這個影集提出的質問正是我們的張惶:當孩子不再跟我們對話,我們要如何接收到他們沉默裡的呼救?

➤親愛的孩子,我只是想確定你好嗎?

同樣作為育有兩子的母親,我們總以為能有多一次的機會去修正並更好的教養子女,所以在這部認真凝視男性親子世代的影集裡,母親的視角顯得更無助和邊緣。Jamie的母親如同多數進入婚姻家庭的女性,善待丈夫及子女,操持家務並且關注兒女的各種狀況,追問、關切、設限,希望兒女在安全無虞的狀態下成長,卻沒能意識到關切和掌控的界線。愈靠近,對方愈設防,當青少年的孩子把親子關係視為獵人與獵物,那掙脫和逃離就變成一種必然。

我也同時在小兒子15歲時經歷到青春期的完美風暴,原本貼心甜美的孩子,忽然變成堅硬沉默的刺蝟。他沉溺在電競遊戲的蠻荒世界,痛快的以虛擬殺戮競技彌平現實裡尷尬的成長。他不再讓我牽他的手,拒絕擁抱,而他日夜顛倒的作息讓我惱怒不解。我用斷網來操控他的活動,每一次想好好談談,他的第一個反應永遠是不耐煩的:「又怎麼了?」

「又怎麼了?」這個「又」十分刺傷我。母親是如此的耽憂——耽憂孩子錯過黃金般閃亮的學習時光,耽憂網路世界的各種迷離暗黑陷阱傷害了孩子,然而這些耽憂一旦出口就變成無數貌似說教的唸叨責問。一而再的「又」怎麼了?

劇中令人難忘的一幕,是母親試圖與Jamie對話,卻只收到他的冷淡回應:「你又來了。」那語氣裡的疲憊與排拒,是許多父母都聽過的。當我們一再地追問「發生什麼事」、「你怎麼了」,有時候不是因為我們真的關心他的內在,而只是想確認——他還沒有失控。

➤高關注教養的高風險

在台灣普遍「高關注教養」的集體氛圍裡,或許我們都太過努力了,做得太多,憂慮太多。這些教養焦慮反映在網路和書市充斥親子教養的學派和著作,各種主流和非主流的學說,樂於分享示範的各類版本教養專家,親子教養比兩性關係更成為當代顯學。

這種集體焦慮也反映了當代父母對網路社群的束手無策,我們再怎麼被提醒警告過早讓孩子接觸3C產品網路等等,將如何影響腦部發展社交功能和未來成就,然而終究網路已統治了地球,早或晚,孩子終究要獨自走入這個複雜惱人的新世代虛擬叢林。

如同第二集警員的兒子Eden不安的告訴父親,如何解讀那些網路的表情符號,青少年的網路密語,如同黑幫同夥彼此辨識的暗號。父母理所當然的被排拒在這個對話系統裡,我們不得其門而入。語言建構了世界,而父母和親子各自在不同的語言系統裡,教養的失語似乎就不難理解了。

對於父母而言,總是顧慮不夠,不夠關心不夠支持不夠了解。我們在忽然長大的青年少身體上辨識我們撫育熟悉的那個幼童,母性是本能,但本能之外仍有技巧的學習。父母需要克制的是自己的「恐懼」和「貪心」,恐懼長大的孩子難以理解另有天地,恐懼失去孩子對自己的依附;貪心則是對孩子的期待,甚至是想用孩子的成就來填補自己的匱乏和期待,亞洲的父母尤其容易貪心。

➤We need to talk about ….

Jamie的故事讓人心碎,卻又隱約熟悉。他不是單一事件的悲劇男孩,他是一個符號,一個提問:我們到底做錯了什麼?

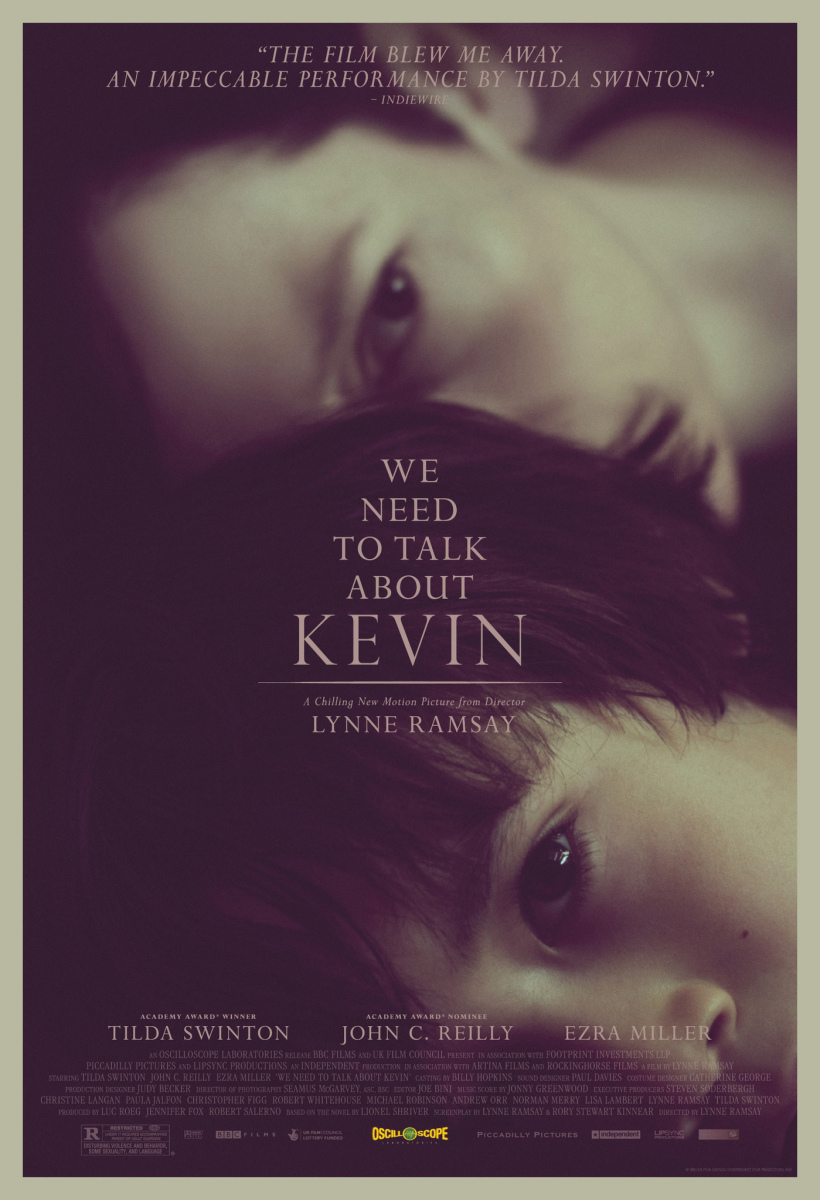

10多年前的電影《凱文怎麼了?》(We Need to Talk About Kevin)裡,也曾冷酷而徹底地提問類似的問題。我還記得這本小說和電影帶給我的悚然。一樁虛擬的校園屠殺事件,凶手Kevin成長於正常溫暖的中產家庭,母親Eva雖然自知不是滿懷母愛的理想母親,但一直很努力,世俗對於母職的要求總是毫不懈怠。Eva看著Kevin從嬰兒到少年一路成長,內心的不安與懷疑從未遠離。她不確定自己是否夠愛他,也不確定愛是否就足夠。直到那場震驚社會的校園屠殺,當兒子成為殺人犯,她才開始面對更殘酷的問題:我究竟做錯了什麼?我是怎麼創造出這個凶手/怪物?

這兩部作品相隔10年,卻都指向同一個母題:當代母職的困境,尤其當這個母親面對的是一個男孩。

因此當《混沌少年時》第4集鏡頭回到努力想恢復日常的破碎家庭,自責悲痛的父親反省自己雖然曾經被父親家暴,但他努力不重蹈自己從原生家庭遭受的傷害,努力當一個好父親,帶兒子踢球,貼近孩子的生活。他以為自己夠努力了——但不曾被愛的人要如何給出他自己都匱乏的愛?

問題並不在於網路,問題也不在於教養的方式或是技巧。我們總以為我們足夠努力也足夠認真,Jamie在第一集依賴父親的陪伴,在心理師的會談裡一再提到父親如何善待他,卻無法承受當他踢球踢不好時父親的別過臉去。那是他渴望父權/父親對自己的陽剛的認同,而竟然連自己的父親都別過臉去。

崩壞不是一瞬間的憤怒行凶,而是在那些貌似日常的生活相處裡,一點點的不對勁,細微得令人不安的壓抑和平靜,充滿臭味和暴戾的校園,被塗漆的車,一句嘲笑輕蔑的話語……是這樣一點一點不動聲色的暴力,緩慢的改變著風暴少年的人生。

結尾父親痛哭著把兒子留下的布偶安放在床上,流淚親吻向不在場的兒子道歉——「我應該要做得更好」。這個和解或許到得太遲,從影集初始劃破家中寧靜日常的逮捕開場,到最後恢復平靜卻再也回不去平靜的痛淚致歉,這是個完美的收尾,卻留下永遠不可能完美的遺憾。●